研究の核心的な問題提起と本稿の目的

死海文書の中でも特に注目すべき文書の一つである『戦いの書(1QM)』とジョーゼフ・キャンベルの「モノミス(原質神話)」(1949)は、古代宗教文書と現代の物語理論という時代も文脈も異なる産物でありながら、人類が共有する物語構造において興味深い共鳴点を示している。

本稿では、異なる領域を結ぶ両者の構造的類似性と根本的相違点を分析し、「集団的救済物語」と「個人的英雄譚」の関係性を考察する。

なぜこの比較研究が重要なのか、三つの理由

第一に、『戦いの書』は紀元前1世紀にクムラン共同体が記した終末論的戦記であり、古代ユダヤ教の宗教的世界観を反映する貴重な史料である。

第二に、キャンベルのモノミスは20世紀の比較神話学が提唱した理論で、世界各地の神話や物語に共通するパターンを体系化したものである。

第三に、両者の比較は、人類の物語創造における普遍的要素と文化的特殊性の関係を解明する手がかりを提供する。

特に注目すべきは、『戦いの書』が描く「光の子ら」と「闇の子ら」の終末戦争という集団的救済の物語構造が、個人の英雄が試練を経て変容するモノミスの基本パターンと、どのような対応関係を示すかという点である。

両者とも「二元論的対立」「段階的試練」「超越的介入による最終的勝利」という要素を含んでおり、これらの共通点は偶然の一致なのか、それとも人類の物語的思考の根底にある普遍的構造の現れなのかという問題を提起する。

「試練の道」と「超自然的援助」の具体的な対応例を提示

具体的な比較例を示すと、『戦いの書』における戦いの構造は、モノミスの「試練の道」と驚くべき類似性を示す。

『戦いの書』では、最初の三度の戦いで光の軍勢が敗北し、次の三度で勝利し、最終的に神の直接介入によって決定的勝利を得る。

一方、モノミスでは英雄が「鯨の腹」で一度死に、「試練の道」で困難を乗り越え、「至高の賜物」を獲得する。

また、両者とも「超自然的援助」の概念を重視している。

『戦いの書』では天使ミカエルをはじめとする天の軍勢が光の子らを支援し、モノミスでは賢者や神的存在が英雄に助力を与える。

これらの構造的対応は、単なる表面的類似を超えた深層的な物語パターンの存在を示唆している。

本稿の目指す学術的貢献を明確化

本稿は、これらの比較分析を通じて、古代宗教文書と現代物語理論の間に横たわる構造的共鳴の意味を探求する。

キャンベルの「英雄の旅」は民俗学よりむしろ映画のシナリオ作りの理論として応用可能性・普遍性が評価されている。

両者の直接的な影響関係は存在しないものの、人類が持つ物語的思考の普遍性と、集団的救済願望の表現形式という観点から、新たな理解の地平を開くことを目的とする。

結論:直接的関係はないが、構造的共鳴は存在する

結論から述べると、『戦いの書』と「モノミス」の間に直接的な関係はありません。

しかし、「人類が好む物語構造」という観点から見ると、部分的な共鳴点を見出すことができます。

『戦いの書(1QM)』の特徴

死海文書

死海文書には、旧約聖書の解釈と再話、教団の維持・運営のための規則、祭儀の決まりと詠唱、詩篇、黙示文書、知恵文書、さらには天文・暦法文書から魔術文書に至るまで、共同体での生活に必要なあらゆるテキストが含まれています。

クムラン共同体

紀元前2世紀から紀元後1世紀にかけて、死海の北西岸にあるクムランに住んでいたとされるユダヤ教徒の集団である。

この共同体は修道院的性格をもった祭司集団で、前130年ころ「義の教師」なる人物によってエルサレムの神殿祭儀に反対して創設された。

紀元後68年頃に四散したと推測される。

『戦いの書』

紀元前1世紀頃にクムラン共同体によって記された終末論的な戦記です。

その主な特徴は以下の通りです:

- 終末における二元論的対立:「光の子ら」対「闇の子ら」の最終決戦を描いたアポカリプティック(終末論的)な戦記

- 集団的な主人公:登場人物は「勇者個人」ではなく、共同体(イスラエル)全体が主体

- 神の介入による救済:クライマックスで神が直接介入し、「光」が勝利するという集団的救済の物語

- 儀礼的枠組み:軍規や祈祷の詳細を含む実用的な宗教文書としての側面

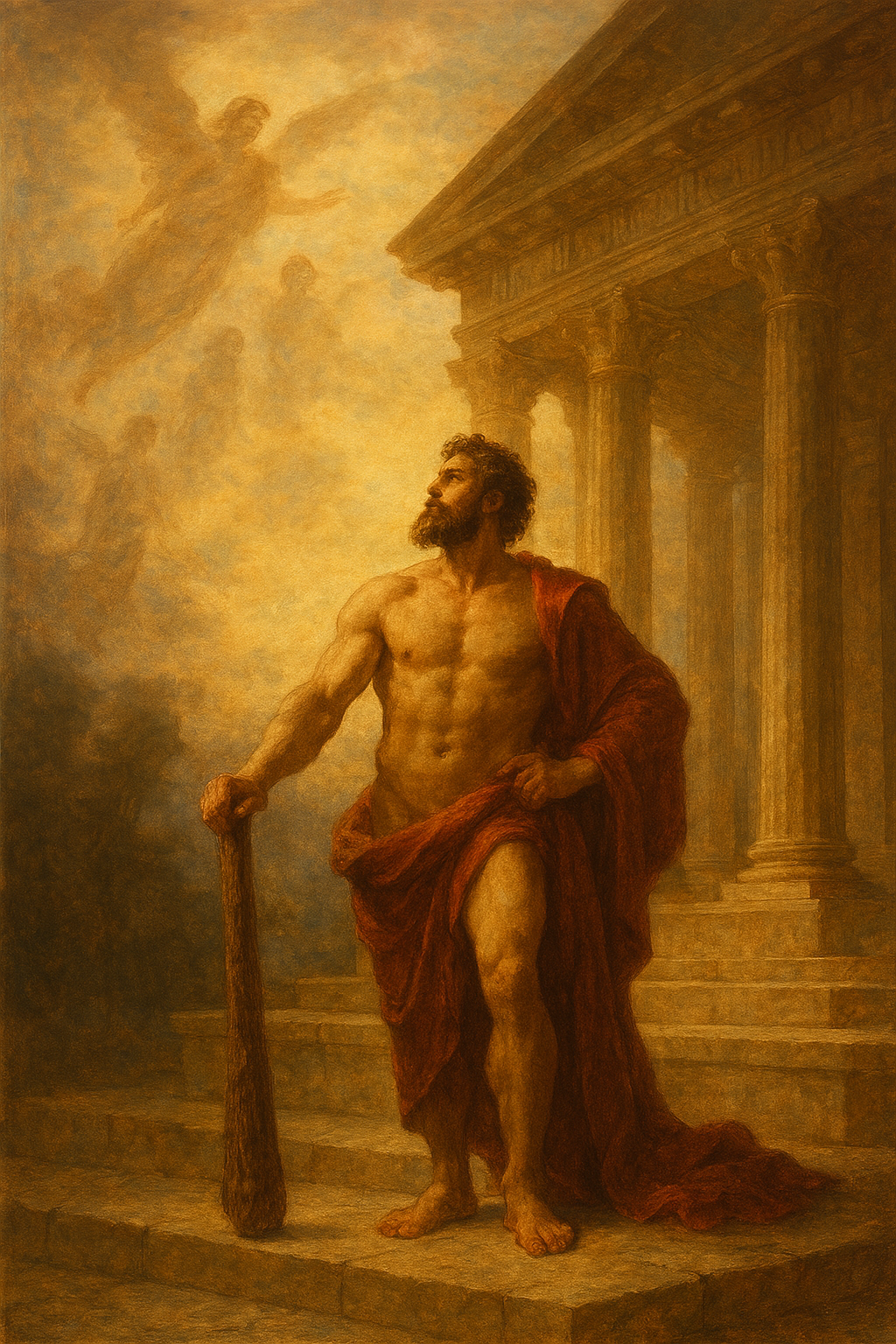

モノミス(英雄の旅)の特徴

「モノミス」(monomyth)と呼ばれる概念はアイルランド出身の20世紀最大の作家の一人、ジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』(1939)の言葉です。

一方、ジョーゼフ・キャンベルのモノミスは、世界各地の神話や物語に共通する構造として提唱された理論です:

- 個人の変容の物語:一人の英雄の内的成長と変容が中心

- 三段階構造:出発(「日常世界」から「冒険の世界」へ旅立つ)、通過儀礼(試練と変容)、帰還(恩恵をもたらしての帰郷)

- 普遍的な物語形式:文化や時代を超えた共通の構造として機能

- 心理学的解釈:個人の成長過程の象徴的表現としての意味

共鳴点:構造的類似性

『戦いの書』は 「モノミスの英雄譚」ではなく、「終末共同体の黙示録」。

しかし「光と闇の最終決戦」「超越的救済」という構造は、モノミス的な物語感覚と響き合う部分があります。

両者の間には、以下のような構造的類似点が見られます:

二分法的世界観(光と闇 / 秩序と混沌)

『戦いの書』の「光と闇」の対立は、モノミスでしばしば見られる「秩序と混沌」「善と悪」の二元論的構造と呼応します。

英雄物語でも、主人公は通常、明確な敵役や対立する勢力と直面します。

試練と最終勝利

『戦いの書』に描かれる戦いの連続は、モノミスの「試練の道」と構造的に類似しています。

段階的な困難を乗り越えて最終的な勝利に到達するという流れは、両者に共通する要素です。

超越的存在の介入

モノミスでは「超自然的援助」として、英雄は神的存在や賢者からの助けを受けます。

『戦いの書』でも、神や天使の軍勢が決定的な場面で介入し、人間を超えた力による救済が描かれています。

相違点:個人と集団、物語と儀礼

しかし、両者の間には根本的な相違点も存在します:

個人 vs 集団

最も大きな違いは、モノミスが個人の成長譚であるのに対し、『戦いの書』は共同体の救済史だという点です。

前者は心理的・精神的な変容に焦点を当てますが、後者は歴史的・終末論的な出来事に注目します。

物語的自由度 vs 儀礼的枠組み

モノミスは物語の形式を抽象化した理論的枠組みですが、『戦いの書』は具体的な軍規や祈祷の詳細を含む実用的な儀礼文書としての性格を持っています。

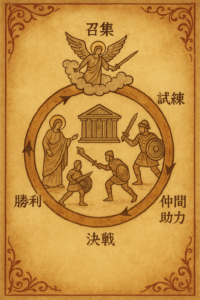

『戦いの書』 × モノミス 段階的マッピング

では『死海文書』の 「戦いの書(1QM)」 を、ジョーゼフ・キャンベルの モノミス(単一神話,英雄の旅) に照らし合わせてみましょう。

ただし、「戦いの書」は 個人の物語ではなく共同体の終末戦争 なので、これは個人の物語を集団の物語に置き換える大胆な解釈を伴います:

出離(出発段階)

日常世界:クムラン共同体の律法に従った生活

イスラエル共同体は「光の子ら」として律法に従い、荒野に隠れ住んでいる。

冒険への召命:終末戦争への召集

終末が告げられ、「闇の子ら」との大いなる戦いに召し出される。

召命の拒否:圧倒的な敵勢力への恐怖

圧倒的な闇の軍勢(キティムや諸国)に直面し、恐怖と敗北の予感が漂う。

超自然的援助:神の約束と天軍の支援

祭司による祈り、そして神の約束。

「天の軍勢」が味方するとの啓示。

第一の関門突破:戦列の整備と聖なる軍規の確立

共同体が軍を整え、聖なる号令と軍規に従って戦列を組む。

イニシエーション(通過儀礼段階)

鯨の腹(未知の領域へ):最初の三度の戦いでの敗北

闇が優勢となり、光の民は試練の深淵に落ちる。

試練の道:次の三度の戦いでの勝利し始める

信仰と規律の中で鍛えられてゆく。

女神との遭遇:信仰の試練

ここは共同体的なので女性的存在は不在。

ただし「聖女の祈り」や「共同体の清さ」が象徴的に置き換え可能。

誘惑者としての女性:誘惑の克服

外邦の繁栄や闇の力に惹かれる危険。

しかし共同体は律法を守ることで誘惑を退ける。

父親との和解:神そのものとの契約更新

イスラエルは「選ばれた子」として父なる神に従順を誓う。

神格化:人間の戦いから神聖戦への昇華

神の軍が戦場に介入。

共同体の戦いは単なる人間の戦いから「神聖戦」へと高められる。

至高の賜物:最終戦での決定的勝利

闇は滅び、光が世界を支配する。

帰還(帰還段階)

帰還の拒絶:

光の民は現世に戻る必要がなく、すでに終末世界=新しい秩序に入っている。

魔法の逃走:

本来は英雄が賜物を持って帰る段階だが、「戦いの書」では敵の軍が逃走する側に置き換わる。

外部からの救出:人間の力を超えた救済

神の天使が「光の子ら」を救い上げる。

帰還の境界越え:

古い世界(闇の支配)は滅び、新しい世界秩序に共同体が渡る。

二つの世界の支配(自由な生):新しい世界秩序

古い世界の終焉と光の支配する新時代の到来。

生きる自由:

最終的に「光の子ら」は神の律法に従って平和の時代に生きる。

勝利と救済が完成する。

ヒーローズ・ジャーニーの12ステージ、ヴォグラーの功績

キャンベルの『千の顔をもつ英雄』(1949)で提示された「英雄の旅」(ヒーローズ・ジャーニー)の概念が映画業界で広く実用化されたのは、ディズニーの元ストーリー分析家クリストファー・ヴォグラー(Christopher Vogler)の功績によるところが大きい。

ヴォグラーは、ディズニー社内向けに書いた覚え書きを基に、1992年に『作家の旅:ストーリーテラーと脚本家のための神話的構造』(Mythic Structure for Storytellers and Screenwriters)を出版した。

同書では、キャンベルの理論を映画脚本の実践的な構造として、12段階のヒーローズ・ジャーニーとして再構成している。

これにより、『ライオン・キング』『美女と野獣』などのディズニー映画をはじめ、多くのハリウッド映画でこの構造が活用されることになった。

結論:「共同体的モノミス」としての可能性

「冬の幻想」

- モノミスの枠組みを個人から共同体へ転換すると、「戦いの書」は「英雄の旅」に似た構造を持つ

- 違いは、モノミスが「一人の英雄の内的成長」を描くのに対して、1QMは「共同体全体の外的救済」を描くこと

- つまり『戦いの書』は「共同体的モノミス」として読むことが可能

『戦いの書』は厳密には「モノミスの英雄譚」ではなく、「終末共同体の黙示録」です。

しかし、「光と闇の最終決戦」「段階的試練」「超越的救済」という構造は、確かにモノミス的な物語感覚と響き合う部分があります。

この分析から見えてくるのは、人類が古代から現代まで、困難を乗り越えて最終的な勝利や救済に至るという基本的な物語構造を好む傾向があることです。

『戦いの書』とモノミスの構造的類似は、この普遍的な物語への憧憬を反映しているのかもしれません。

ただし、重要なのは両者の違いを正確に理解することです。

モノミスが個人の心理的・精神的変容を描くのに対し、『戦いの書』は共同体の歴史的・終末論的救済を描いています。

この違いを踏まえた上で、両者の間に見られる構造的共鳴を「人類の物語への普遍的欲求」の現れとして理解することができるでしょう。

本稿は、古代宗教文書と現代の物語理論という異なる領域を比較考察したものです。

直接的な影響関係を主張するものではなく、構造的類似性を通じて人類の物語への普遍的関心を探る試みとして位置づけられます。

ジョーゼフ・キャンベルも、世界中の民話や神話を分析していますから、似た構造を持つのでしょう。

創作-「ラテン語風の擬似翻訳」-160x90.png)

創作-「ラテン語風の擬似翻訳」-120x68.png)

コメント