異なる時間を生きる者たち

エルフの魔法使いフリーレンは千年以上を生きてきた。

彼女にとって十年は人間における数ヶ月ほどの感覚でしかない。

この圧倒的な時間感覚の差異は、単なる寿命の違いを超えて、存在そのものの在り方、世界の見え方、そして「生きる」という行為の意味を根本から変えてしまう。

フリーレンの物語が私たちの心を揺さぶるのは、長命種が抱える独特な哲学的問題を浮き彫りにするからだ。

時間とは何か。

記憶とは何か。

そして、限りある命だからこそ輝く人間の生き方とは何なのか。

主な論点

- 長命種と短命種の時間感覚の根本的な違い

- 「今」を生きることの困難さと重要性

- 後悔を通じた気づきと成長

- 記憶と喪失の哲学的意味

- 人間の儚さがもたらす美しさ

ベルクソンの「持続」概念やハイデガーの「死への存在」といった哲学的枠組みも取り入れながら、フリーレンという長命種の視点を通して、私たち人間にとっての時間の意味を問い直す内容となっています。

時間感覚の相対性:十年という「短い旅」

フリーレンにとって、勇者ヒンメルたちとの十年間の冒険は「ほんの短い旅」でしかなかった。

千年の人生において十年は1パーセントにも満たない。

これは、百年を生きる人間にとっての数ヶ月から一年程度の感覚に相当する。

しかし、ヒンメルたち人間にとってその十年は人生の黄金期であり、青春そのものだった。

彼らは冒険の一日一日を濃密に生き、その記憶を生涯の宝物として心に刻んだ。

同じ時間を共有しながら、その重みの感じ方は天と地ほどの差があった。

この時間感覚のズレは、哲学者ベルクソンが論じた「持続」の概念を想起させる。

客観的な時計の時間と、主観的に経験される時間は異なる。

長命種にとっての十年と短命種にとっての十年は、時計上は同じでも、体験的には全く別の長さを持つ。

ベルクソンの「持続(durée)」とは

アンリ・ベルクソン(1859-1941)はフランスの哲学者で、時間についての革新的な理論を展開しました。

彼の中心概念である「持続」は、私たちが普段考える時計の時間とは全く異なる、生きられた時間の本質を捉えようとしたものです。

ベルクソンにとって持続では:

- 過去は消えないで、現在の中に保存され続ける(記憶の累積)

- 現在は過去を含みながら膨らんでいく

- 未来は創造的に開かれている(決定されていない)

意識の内に存在する、過去が現在に積み重なり、未来へと創造的に流れていく「純粋持続」の概念です。

これは時計で計られるような空間的・機械的な時間と対比される、生命や意識の創造的な運動そのものであり、個別的で唯一無二の体験です。

二種類の時間

ベルクソンは時間を二つに区別しました:

空間化された時間(temps)

- 時計やカレンダーなどで測れる、客観的な時間

- 数値化できる均質な単位の連続

- 1秒、1分、1時間…すべて等しい長さ

- 科学や日常生活で使う実用的な時間

- 「10年」と言えば、誰にとっても3,650日

ベルクソンが批判したのは:

- 時間を空間の類推で理解してしまう私たちの習慣

- 「時間の線」「時間の点」といった空間的メタファー

- 時計の針が刻む、均質で測定可能な単位としての時間

分割可能で反復的な時間。

これは実用的には便利ですが、時間の本質(持続)を見失わせるとベルクソンは主張しました。

持続(durée)

- 主観的に体験される、生きられた時間

- 一瞬一瞬が融合し、互いに浸透し合う流れ

- 分割不可能な連続体

- 意識の内的な経験そのもの

意識の中では、感情や記憶などの要素が相互に浸透し合い、分割したり区切ったりすることができない流れるような時間として存在します。 - 同じ「10年」でも、体験する者によって全く異なる重み

「純粋持続」について

「風と記憶の精霊」

‘a wind and memory spirit’

ベルクソンの思想の発展を追加すると:

- 初期(『意識に直接与えられたものについての試論』1889): 純粋持続を主に個人の意識の問題として論じた

- 後期(『創造的進化』1907以降): 持続を宇宙全体に拡張し、エラン・ヴィタール(生命の躍動)と結びつけた

創造性と自由:持続は常に新しいもの生み出し、自己を創造する運動であり、その展開は予測不可能です。

これは、宇宙の生命活動の根源にあるとされる「エラン・ヴィタール(生命の躍動)」の力と結びつきます。

※説明は主に初期の「意識の持続」に焦点を当てていますが、引用文のエラン・ヴィタールへの言及は後期の思想です。

両方とも正しく、思想の発展段階が異なるだけです。

持続の特徴

質的な多様性

持続は質的多様性(multiplicité qualitative)であり、空間的時間は量的多様性(multiplicité quantitative)です。

ベルクソンはこの区別を重視しました。

一人ひとりの意識が経験する、量的な測定が不可能な質的な時間です。

楽しい1時間はあっという間に感じ、退屈な1時間は永遠のように感じる。

これは単なる錯覚ではなく、時間の本質的な性質です。

過去の累積

ベルクソンによれば、私たちの意識は過去のすべてを保持し続けています。

現在の瞬間は、それまでのすべての経験が積み重なったものです。

まるで雪だるまが転がりながら大きくなっていくように、私たちの意識も過去を含みながら膨らんでいきます。

分割不可能性

メロディを考えてみてください。

一つ一つの音符に分解してしまえば、メロディは失われます。

音楽は音符の連続ではなく、流れる全体として体験されます。

持続も同じで、瞬間に分割した途端にその本質が失われてしまいます。

フリーレンと持続の概念

この理論をフリーレンの物語に当てはめると、非常に興味深い洞察が得られます:

フリーレンの持続

- 千年分の過去が現在に積み重なっている

- 意識の雪だるまが巨大すぎて、10年という追加が目立たない

- その膨大な「意識の雪だるま」の中で、10年は相対的に軽い

- 新しい経験も、既存の膨大な記憶と「溶け合い」、希釈される

- 新しい経験が「既に知っている何か」に近く感じられる

ヒンメルの持続

- 数十年という「意識の雪だるま」はまだ小さい

- 10年の冒険は、その小さな雪だるまに大きな影響を与える

- 一つ一つの出来事が、比較的小さな意識の雪だるまに大きく影響する

- 数十年という限られた人生の中で、10年は巨大な重み

- 若さと情熱の中で体験する冒険は創造的であり、人生の中核を成す

- 新鮮で濃密な経験として刻まれる

同じ時間、異なる持続

ベルクソンの理論が示すのは、「客観的には同じ10年」でも、「主観的には全く異なる10年」だということです。

人間にとっての10年は:

- 人生の10%〜20%という大きな割合

- 成長、変化、老いを実感する期間

- 記憶に濃く刻まれる時間

エルフにとっての10年は:

- 人生の1%未満という小さな割合

- ほとんど変化しない自己

- 多くの記憶の一部に過ぎない時間

「直観(intuition)」について

ベルクソンは、持続は知性(intelligence)では捉えられず、直感によってのみ把握できると主張しました。

これは、持続を捉えるための方法として、分析するのではなく、流れそのものに直接触れるような思考の方法です。

- 知性:分析的、空間的、固定化する

- 直感:総合的、内的、流動を捉える

フリーレンに適用すると:

- 彼女は知性でヒンメルたちを理解しようとしていた(魔法使いとして)

- しかし本当に必要だったのは、直感による共感的理解

- ヒンメルの死後の旅は、知性から直感への転換でもある

持続と記憶

ベルクソンは著書『物質と記憶』で、記憶は脳に保存されているのではなく、意識そのものが過去を保持していると論じました。

私たちは「過去を思い出す」のではなく、「過去と共に生きている」のであります。

フリーレンにとって、千年分の記憶と共に生きることは:

- 新しい経験も既視感を伴う

- 「初めて」という感覚が希薄になる

- 現在の瞬間が相対化される

- しかし同時に、深い知恵と理解をもたらす

千年も生きていて、百歳の人間と同じくらいの知恵、なんてことはないでしょう。

現代的な解釈

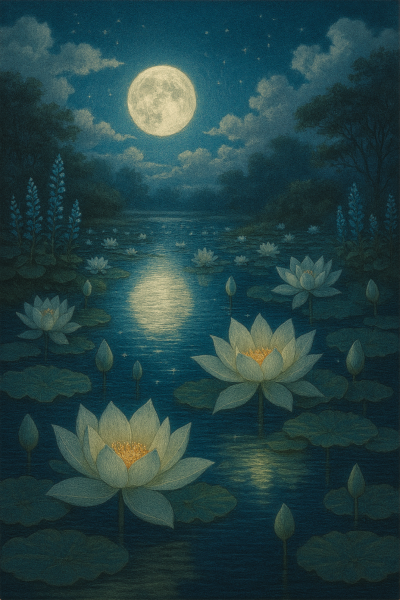

「月の庭」

ベルクソンの持続論は、現代の心理学的発見とも共鳴します。

研究によれば、私たちが感じる時間の長さは:

- 新奇性(新しい経験ほど長く感じる)

- 感情の強度(強い感情を伴うほど長く感じる)

- 注意の集中度(集中しているほど短く感じる)

に影響されることが分かっています。

千年を生きるフリーレンにとって、世界は既に見慣れたものばかり。

新奇性も感情の起伏も少なくなり、時間は加速していきます。

逆に、若く好奇心旺盛なヒンメルにとって、冒険の日々は新鮮で刺激的、だからこそ時間は濃密に感じられました。

ベルクソンの持続論は、フリーレンとヒンメルの時間経験の違いを理解する上で、単なる寿命の差以上の深い洞察を与えてくれます。

それは、時間とは客観的な流れではなく、主観的に生きられる経験そのものだという真理を明らかにしています。

「今」を生きられない苦悩

フリーレンの最大の葛藤は、人間たちと同じように「今」を生きることができなかった点にある。

彼女は冒険の最中、仲間たちの言葉や行動を深く受け止めることなく、ただ時が過ぎるままにしていた。

ヒンメルが何を考え、何を伝えようとしていたのか、当時の彼女は真剣に向き合わなかった。

これは長命種特有の時間意識がもたらす悲劇である。

「いつでも話せる」「まだ時間はある」という感覚は、実は目の前の瞬間の価値を見えなくさせる。

フリーレンにとって、ヒンメルとの再会は「すぐ」訪れるはずのものだった。

しかし人間の寿命という現実は、彼女のその認識を容赦なく打ち砕いた。

哲学者ハイデガーは「死への存在」という概念で、死の有限性こそが人間の実存を本来的なものにすると論じた。

逆説的だが、死が近いからこそ人間は今を真剣に生きられる。

フリーレンはその有限性を実感として持てなかったがゆえに、かけがえのない時間を見過ごしてしまった。

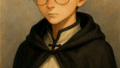

ハイデガーと実存哲学

ハイデガーの「死への存在(Sein zum Tode)」について詳しく解説します。

マルティン・ハイデガー(1889-1976)はドイツの哲学者で、20世紀最も影響力のある思想家の一人です。

彼の主著『存在と時間』(1927)で展開された「死への存在」の概念は、人間存在の本質を理解する上で革命的な視点を提供しました。

「死への存在」とは何か

現存在(Dasein)

ハイデガーはまず、人間を「現存在」と呼びました。

これは単に「存在している」だけでなく、「自分が存在していることを問題にする存在」という意味です。

石や植物は存在していますが、自分の存在について悩んだりしません。

人間だけが「なぜ私は存在するのか」「どう生きるべきか」と問います。

死の三つの特徴

ハイデガーによれば、死には以下の特徴があります:

確実性

- 人は必ず死ぬ

- これは100%確実な未来

- 逃れることは絶対にできない

不確定性

- いつ死ぬかは分からない

- 明日かもしれないし、60年後かもしれない

- この不確定性が人間を不安にさせる

代替不可能性

- 誰も自分の代わりに死んでくれない

- 他人の死を見ることはできても、自分の死は自分だけのもの

- 最も孤独で、最も個人的な出来事

本来的実存と非本来的実存

「最後の蓮華」

‘Last Lotus’

ハイデガーは人間の生き方を二つに分けました:

非本来的実存(頽落した状態)

- 「人は死ぬ」という一般論として死を捉える

- 「まだ死ぬことはない」「自分は大丈夫」と思って日常に埋没

- 世間の常識や「みんな」に従って生きる

- 自分自身の可能性に目を向けない

- 時間を無為に過ごす

例:

- 「人間は誰でもいつか死ぬよね」と他人事のように考える

- 周りに流されて生きる

- 本当にやりたいことを先延ばしにする

- 「まだ時間はある」と思い込む

本来的実存(覚醒した状態)

- 「私は死ぬ」と自分自身の死として受け止める

- 有限性を真剣に引き受ける

- 自分の可能性を主体的に選択する

- 一瞬一瞬を真剣に生きる

例:

- 「自分の人生は限られている」と実感する

- 本当に大切なものを選択する

- 今この瞬間を意味あるものにしようとする

- 自分らしい生き方を追求する

「死への先駆」という決断

ハイデガーは「死への先駆(Vorlaufen zum Tode)」という概念を提示します。

これは死を先取りして見つめることで、本来的な生き方に目覚めることを意味します。

死を真剣に見つめることで:

- 時間の有限性を実感する

- 「今」の重みが増す

- 表面的な生き方から解放される

- 本当に大切なものが見えてくる

- 自分自身の可能性を真剣に問う

これは悲観的な態度ではありません。

むしろ逆です。

死の有限性を引き受けることで、人生は初めて真剣な意味を持ちます。

フリーレンとハイデガーの哲学

この理論をフリーレンの物語に適用すると、驚くほど明確な対比が見えてきます:

フリーレンの非本来的実存

死の不在

- フリーレン自身はほぼ死はない

- 千年以上生きており、死は遠い未来

- 緊急性がない、切迫感がない

「まだ時間がある」という感覚

- 「ヒンメルとはまた会える」

- 「いつでも話せる」

- 「急ぐ必要はない」

- これはハイデガーが言う非本来的実存そのもの

日常への埋没

- 魔法の研究という日常に埋没

- 一瞬一瞬の意味を問わない

- 仲間との会話を真剣に受け止めない

- 「みんな」(長命のエルフたち)と同じような感覚で生きる

結果として:

- ヒンメルの言葉の重みに気づかない

- 一緒にいる時間の価値を理解しない

- 「今」この瞬間を真剣に生きない

ヒンメルの本来的実存

死の自覚

- 人間として、自分の死を知っている

- 限られた時間を実感している

- 「いつか終わる」という切迫感

主体的でとして生きることを選んだ

- 各地に銅像を建てる(死後も忘れられないように)

- フリーレンとの時間を大切にした

- 一瞬一瞬に意味を込めた

「死への先駆」の実践

- 自分の死を見据えて生きた

- だからこそ、今を真剣に生きた

- 後悔のない人生を選択した

ヒンメルの死がもたらしたもの

ヒンメルの死は、フリーレンに「死への先駆」を強制的に経験させました:

取り返しのつかなさの実感

- もう二度と会えない

- もう二度と話せない

- 時間は巻き戻せない

- これは絶対的で、例外はない

自己の有限性の発見

- エルフである自分は死は来ないが、大切な人は死ぬ

- 関係性には終わりがある

- 「まだ時間がある」は幻想だった

本来的実存への転換

- 「彼のことを知りたい」という主体的な選択

- 一つ一つの出会いを大切にし始める

- フェルンやシュタルクとの関係を真剣に受け止める

- 過去を振り返り、意味を問い直す

長命と死の意味

「再会の霧野」

‘Reunion in the Mistfield’

フリーレンの物語が提起する興味深い問いは、「不死の存在は本来的に生きられるのか?」というものです。

ハイデガー的解釈では:

長命種の問題:

- 自分の死が遠すぎて実感できない

- 「死への先駆」ができない

- したがって本来的実存に目覚めにくい

- 時間の意味が希薄になる

しかし、フリーレンの場合:

- 他者の死を通じて有限性を学ぶ

- 自分は不死だが、関係性は終わる

- この「関係の死」が、本来的実存への道を開く

つまり、フリーレンは:

- 自分の死ではなく、他者の死を通じて

- 時間の有限性と取り返しのつかなさを学び

- 本来的な生き方に目覚めていく

現代的な意味

ハイデガーの思想は、現代の私たちにも深く関わります:

現代人の非本来的実存

- スマホやSNSに時間を奪われる

- 「みんながやっているから」で選択する

- 本当にやりたいことを先延ばしにする

- 「まだ時間はある」と思い込む

本来的実存への目覚め

- 重病や事故など、死に直面したとき

- 大切な人を失ったとき

- 人生の転機に立たされたとき

- これらの経験が、私たちを本来的実存に目覚めさせる

フリーレンの物語は、私たち自身の生き方への問いかけでもあります:

- 今この瞬間を真剣に生きているか?

- 大切な人との時間を大切にしているか?

- 「まだ時間がある」と先延ばしにしていないか?

- 自分自身の可能性を主体的に選んでいるか?

まとめ:有限性がもたらす真剣さ

ハイデガーの「死への存在」が教えるのは、逆説的な真理です:

死があるからこそ、生は意味を持つ

無限の時間があれば:

- 何もかも先延ばしにできる

- 選択の重みがなくなる

- 今この瞬間の価値が見えなくなる

有限の時間だからこそ:

- 一瞬一瞬が貴重になる

- 選択に真剣になる

- 今を生きることに集中できる

- 人生が意味を持つ

フリーレンは長命種でありながら、ヒンメルの死を通じてこの真理に気づきました。

そして私たち読者も、彼女の旅を通じて、自分自身の有限性と向き合う機会を得る。

死は終わりではなく、むしろ生を意味あるものにする条件です。

後悔という名の気づき:ヒンメルの死が教えたこと

ヒンメルの死は、フリーレンに決定的な転機をもたらした。

彼女は初めて「取り返しのつかない喪失」を経験した。

もう二度と会えない。

もう二度と話せない。

この絶対的な不可逆性が、フリーレンに時間の真の意味を教えた。

彼女の涙は、千年の時を生きてきたエルフが初めて理解した人間の儚さへの共感だった。

そして同時に、自分が仲間たちのことを「ほとんど何も知らなかった」という痛烈な後悔でもあった。

この後悔こそが、フリーレンの新たな旅の原動力となる。

彼女は過去を変えることはできない。

しかし、ヒンメルや仲間たちが何を考え、何を感じていたのかを知ることはできる。

その足跡を辿り、彼らの生きた痕跡に触れることで、失われた時間の意味を今からでも理解しようとする。

記憶の重み:千年を生きる者の孤独

長命種であるフリーレンは、多くの別れを経験してきた。

しかし彼女の中で、ヒンメルたちとの記憶は特別なものとして残り続ける。

なぜなら、それは彼女が初めて「今」の価値に気づくきっかけとなった記憶だからだ。

千年を生きる者にとって、記憶は重荷でもある。

愛情をかけた人々は次々と老いて死んでいく。

新たな出会いは、いずれ訪れる別れを予感させる。

フリーレンが感情を表に出さず、どこか距離を置いたような態度を取るのは、この繰り返される喪失から自己を守る防衛機制かもしれない。

しかし物語が進むにつれて、フリーレンは変わっていく。

弟子のフェルンや仲間のシュタルクとの関係の中で、彼女は少しずつ「今」を大切にすることを学んでいく。

限りある時間だからこそ、その瞬間を真剣に生きる。

この人間的な時間感覚を、彼女は少しずつ自分のものにしていく。

人間の儚さと美しさ

フリーレンの視点を通して描かれるのは、人間という存在の儚さであり、同時にその美しさでもある。

人間は短い生の中で、情熱を燃やし、夢を追い、愛を持ち、そして消えていく。

その一つ一つの命は、宇宙の歴史から見れば塵のような一瞬だ。

しかしその儚さこそが、人間の生を輝かせる。

ヒンメルは自分の死後、人々に忘れられないように各地に銅像を建てさせた。

彼は自分の命が限られていることを知っていたからこそ、何かを残そうとした。

その行為は、死すべき存在としての人間の本質的な願いを表している。

フリーレンが旅の中で出会う人々もまた、それぞれの短い人生を懸命に生きている。

彼らの喜びも悲しみも、フリーレンにとっては「一瞬の出来事」かもしれない。

しかしその一瞬こそが、彼ら人間にとっては人生のすべてである。

時間をかけて理解すること

「約束の星橋」

‘Bridge of Promised Stars’

フリーレンの新たな旅は、ある意味で時間をかけた追悼の旅である。

彼女は急がない。

何十年、何百年とかけても構わない。

彼女には時間があるから。

この姿勢には、長命種ならではの理解の仕方が表れている。

人間は限られた時間の中で急いで答えを出さなければならない。

しかしフリーレンは、ゆっくりと、少しずつ、ヒンメルたちのことを理解していける。

時間をかけることで、表面的ではない深い理解に到達できる。

同時に、この旅は彼女自身の変容の旅でもある。

新たな出会いと別れを重ねる中で、フリーレンは人間の時間感覚に近づいていく。

「今」を大切にすること、目の前の人と真摯に向き合うこと、そして限られた時間の中での関係性の尊さを、彼女は学んでいく。

二つの時間論の交差

フリーレンの物語は、二つの異なる時間哲学の対話として読むことができる。

一つは長命種の時間論、もう一つは人間の時間論である。

長命種の時間は直線的で、ほぼ無限に延びていく。

その中では個々の出来事の重みは相対的に軽くなる。

過去も未来も等しく遠く、「今」は数ある瞬間の一つに過ぎない。

対して人間の時間は円環的であり、限定的だ。

誕生から死までという明確な枠組みの中で、一つ一つの瞬間が強度を持つ。

過去は取り戻せず、未来は不確かで、だからこそ「今」が絶対的な価値を持つ。

フリーレンの成長は、長命種でありながら人間の時間感覚を獲得していく過程である。

彼女は自分の千年という時間の尺度を保ちながらも、人間の持つ「今この瞬間」への集中を学んでいく。

これは単なる歩み寄りではなく、より豊かな時間理解への到達と言えるだろう。

おわりに:時間の中で生きるということ

フリーレンの物語が私たちに問いかけるのは、時間とどう向き合うかという普遍的な問題である。

私たち人間は、フリーレンのような長命種ではない。

しかし、日常の中で私たちもまた「時間はまだある」と考え、大切な瞬間を見過ごしてしまうことがある。

フリーレンの後悔は、私たち自身の未来の後悔を予見させる。

今この瞬間、目の前にいる人を大切にしているだろうか。

伝えるべき言葉を明日に先延ばしにしていないだろうか。

同時に、この物語は時間がもたらす癒しについても語っている。

フリーレンは千年という時間をかけて、ゆっくりとヒンメルたちとの思い出を理解していく。

すぐに答えが出なくても、時間をかけて向き合い続けることで、私たちは失ったものの意味を見出していける。

千年を生きるエルフと、数十年を生きる人間。

その対比を通して浮かび上がるのは、時間の長さではなく、その時間をどう生きるかという質の問題である。

限りある命だからこそ、一瞬一瞬が輝く。

その真理を、フリーレンは長い時間をかけて学んでいく。

そして私たちもまた、彼女の旅を通して、自分自身の時間と向き合う機会を得るでしょう。

長命の中、薄い時間が流れ、仲間や弟子、その他諸々の人々と向き合う中で、人間らしい時を過ごす。戦いに集中するときでも、敵と向き合って勝ち進んでいますね。

コメント