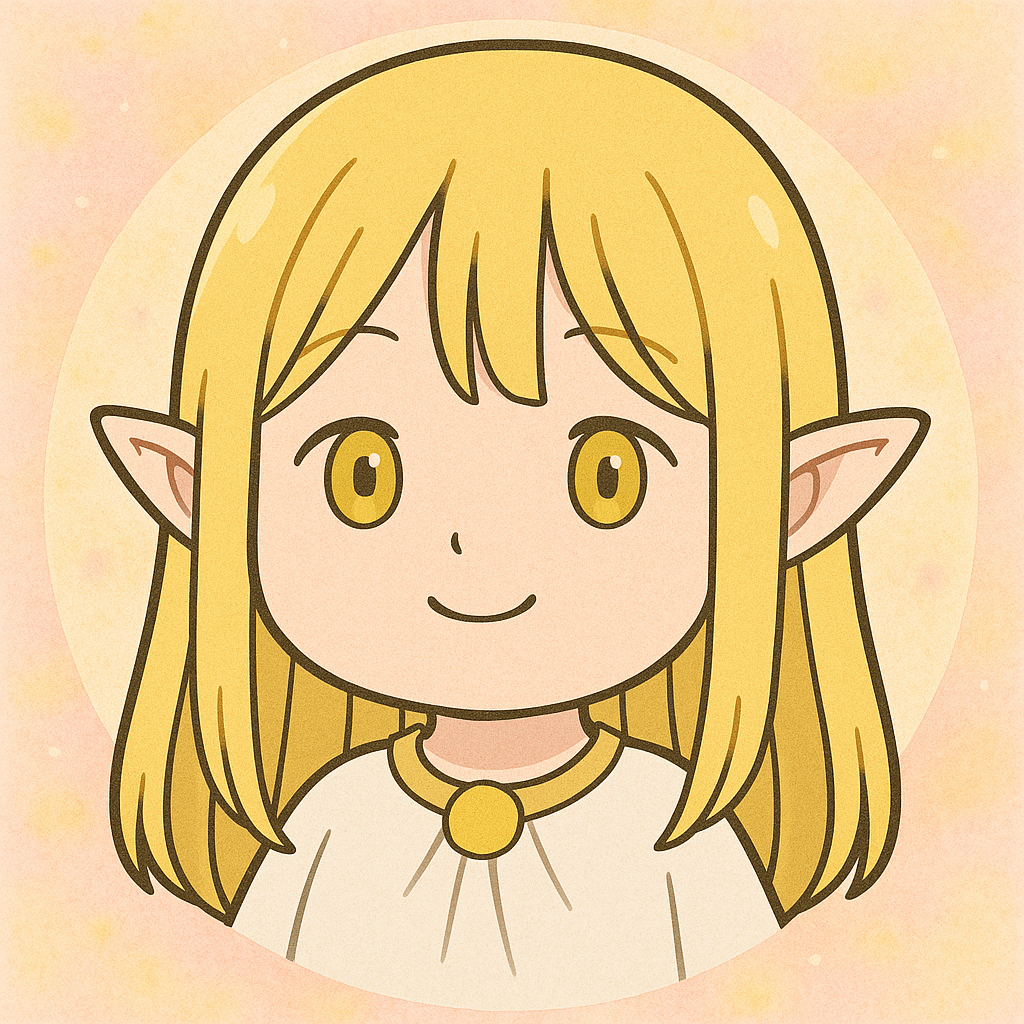

『葬送のフリーレン』(原作 山田鐘人先生・作画 アベツカサ先生)は、魔王討伐後という「英雄譚の終わり」から始まる物語である。

魔王が討たれ、祝福が過ぎ去った後の世界で、長命のエルフ・フリーレンは、死者を弔いながら旅を続ける。

その旅の果てに、彼女が見出すものは“葬送”ではなく、“理解”である。

その理解を象徴するのが、「鏡蓮華(かがみれんげ)」の指輪である。

単なる記念品ではなく、死と愛、記憶と継承を象徴する重要な意匠である。

勇者ヒンメルがフリーレンに贈ったその意匠は、花言葉として「久遠の愛情」を持つ※1。

この小さな指輪は、ヒンメルの愛の形であると同時に、死者の愛が生者に残す“余韻”そのものであり、作中の情緒的・宗教的中核をなす。

この花言葉の語は作品世界において、勇者ヒンメルからフリーレンへ贈られた指輪の意味を超え、死者と生者の関係性、有限と無限の対話、愛情の継承という本作の根幹テーマを象徴する。

「永遠」ではなく「久遠」

現代の文化において、婚約指輪が「ダイヤモンド=永遠の輝き」を象徴するのに対し、『フリーレン』において用いられるのは「蓮華=久遠の愛情」である。

この選択は象徴的な逆転である。

「久遠」という語は、日常語としての“永遠”とは異なる。

永遠が直線的時間の無限延長であるなら、久遠は始まりも終わりもなく、円環的に続く時間である。

『法華経』の「久遠実成」における“久遠の仏”は、過去・現在・未来のいずれにも偏らず、同一の根に連なる存在観を指す※2。

フリーレンという存在は、人間の時間を超えて生きながら、感情的成熟の点では未熟である。

彼女にとって「永遠」は日常であり、しかし「久遠」は悟りに似た理解の領域である。

ヒンメルの愛情が彼女の中で「久遠」となるのは、彼の死後、彼女がようやく“喪失の重み”を知った瞬間である。

長命ゆえに愛を即座に理解できなかった彼女は、時を経て、永遠ではなく久遠――つまり、終わりを経てなお続く想い――の意味に到達する。

ここで「久遠の愛情」は、単に時間の長さを示すのではなく、生きながらにして死者の愛を学ぶ過程、死と生の境界を越える愛の持続を表している。

「久遠の愛情」とは何か

- これは「ヒンメルがフリーレンに示した愛情」を超えて、死者と生者をつなぐ感情そのものを象徴しています。

- つまり「死んでも途切れないものがある」という思想。

- それは「久遠」=無限ではなく、有限を超えてなお残る感情という点が重要。

『葬送のフリーレン』における「鏡蓮華(かがみれんげ)」は、単なる装飾品ではなく、物語全体を貫く象徴的モチーフである。

それは花言葉「久遠の愛情」によって、勇者ヒンメルのフリーレンへの想いを具現化すると同時に、死者と生者を結ぶ感情の普遍性を映し出す。

蓮華 ―死と再生の花として―

蓮華は、泥の中から咲く花である。

仏教では「泥より出でて泥に染まらず」と説かれ、俗世の苦しみを超えて悟りに至る比喩として用いられる。※3。

その花は死者の供養に捧げられ、また悟りの座として描かれる。

つまり、蓮華は死と再生、悲しみと浄化の境界に咲く花である。

『葬送のフリーレン』の世界は、まさにその“境界”の物語である。

『葬送のフリーレン』というタイトルが示すように、本作は“死者を弔いながら生者が生を続ける物語”である。

鏡蓮華の花言葉「久遠の愛情」は、ヒンメルの死を超えてなお残る愛情を示し、葬送と婚姻の境界に立つ。

ヒンメルがフリーレンに贈るその指輪は、恋の象徴でありながら、後には供養の記憶として残る。

この二重性は、愛の中にすでに死の影が宿るという、仏教的無常観を反映している。

花は咲くからこそ散る。

散ることを知って咲く。

その宿命の中にこそ、「久遠の愛情」という言葉の矛盾した輝きがある。

したがって鏡蓮華は、婚約の印と葬送の供花を兼ねる二重構造的な意味を持つと言える。

フリーレン個人の物語における意味

- フリーレンは「長命で人間の感情が理解できない存在」として描かれます。

- しかし「鏡蓮華」は彼女の中で「理解できないまま受け取った愛」の象徴です。

- 長い旅路で、人間(フェルンやシュタルク、ハイター、アイゼン…)と接する中で、愛情を理解し直していくプロセスが描かれる。

- 最終的にフリーレンは「久遠の愛情」を、ただの花言葉としてでなく、自分の生に刻まれた真実として受け止めることになるでしょう。

ダイヤモンドが「永遠の輝き」を象徴するのに対し、蓮華は開き散る花であり、葬送と供養を想起させる。

そこに込められるのは、無限に続く光ではなく、有限の生を超えてなお残り続ける情の記憶である。

フリーレンにとって、今日結婚式を挙げたとしても、明日にはお葬式が控えているといった感覚でしょう😿。

鏡 ―心を映す光の器―

鏡の奥に広がる色彩の庭園

鏡は、真実を映すものとして古代から神聖視されてきた。

日本神話における八咫鏡や、仏教における「明鏡止水」の比喩など、鏡は心の清明と悟りの象徴である。

鏡蓮華の「鏡」は、フリーレンの心を映す存在である。

彼女はヒンメルの愛の意味を知らぬまま指輪を受け取り、その意味を思うこともなかった。

しかし仲間の死を見送り、葬送の旅を重ねるうち、彼女の中で鏡蓮華は“記憶の光”として蘇る。

後年になって彼女が「感情」という人間的なものを見つめ直すきっかけとなる。

この過程は、他者の愛を媒介にして自己を照らす“悟り”の体験として描かれる。

鏡蓮華とは、ヒンメルという死者を通じて、フリーレンが自らの感情に向き合う鏡である。

指輪は、もはや装飾品ではない。

それは、彼女が他者を通して自らの感情を照らし出す鏡であり、ヒンメルという死者の眼差しを通じて、彼女が自己を見つめ直す象徴となる。

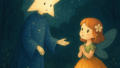

蕾と開花 ―継承される愛情の構造―

ヒンメルが贈った鏡蓮華は「蕾」の意匠である。

一方、フェルンがシュタルクから贈られたブレスレットには、「開花した鏡蓮華」があしらわれている※4。

この対照は、単なるモチーフの重ねではない。

明らかに世代を超えた継承を象徴している。

蕾は、フリーレンが「理解しなかった愛」、開花は、フェルンが「理解して受け取った愛」。

蕾の愛は未成熟な愛を、開花はその恋の理解と再生を示す。

フリーレンが時間をかけて理解した「久遠の愛情」は、フェルンの世代に継承されて「咲く」。

ここに「愛情の時間的成熟」というテーマが成立し、鏡蓮華はその時間差による成就を示す装置となる。

そこに描かれるのは、血縁を超えた精神的な継承、すなわち“感情の系譜”である。

フリーレンが「久遠の愛情」を後天的に悟る物語は、フェルンたちがその意味を現在進行形で生きる物語へと受け継がれる。

久遠とは、時間を超えることではなく、時間を渡して受け継がれるものなのだ。

それは「死によって終わる愛」ではなく、「死を超えて新たに芽生える愛」であり、人間の有限性を通じて継がれる感情の連鎖そのものである。

世代を超える継承

- フリーレンはヒンメルから「蕾の鏡蓮華」を受け取った。

- その後、フェルンがシュタルクから「開花の鏡蓮華」を受け取る。

- 蕾 → 開花 という流れは、

- フリーレンが「芽吹かなかった愛」

- フェルンが「開花する愛」

という世代を超えた継承を示す。

- フリーレンが理解しきれなかった「愛情」を、弟子世代が花開かせていく構造になっている。

フリーレンが「蕾の蓮華」を受け取り、フェルンが「開花した蓮華」を受け取るという継承の構図は、未熟に終わった愛が次世代で花開くことを暗示する。

「鏡」は心を映し、「蓮華」は死を超えた再生を示す。

鏡蓮華の指輪は、フリーレンが自覚せぬまま受け取った愛の証であり、その後のさらに数千年を超える旅を通じて彼女の心に映り続ける真実である。

すなわち「久遠の愛情」とは、死によって終わるのではなく、死を超えて残された者の中に芽生え続ける感情である。

永遠の石と久遠の花 ―文化的対比としての意図―

「永遠の輝き」を謳うダイヤモンドは、現代的幸福の象徴である※5。

それは硬く、壊れず、光を閉じ込める。

しかし『葬送のフリーレン』において選ばれたのは、咲いて散る花、映して消える鏡であった。

- ダイヤモンド=永遠の光(不滅)

- 鏡蓮華=久遠の花(無常)

この意図的な反転は、西洋的な「永遠」の概念に対し、東洋的な「無常」の思想を響かせている。

ダイヤモンドが光を「所有」するなら、鏡蓮華は光を「受け渡す」。

- 所有ではなく継承。

- 輝きではなく余韻。

この対比により、『葬送のフリーレン』は、こうした現代的な幸福の象徴(永遠)を転倒させ、仏教的な無常観(久遠)の中にこそ愛の真実が宿るという東洋的価値観を提示している。

この構造こそ、『葬送のフリーレン』が「葬送の物語」でありながら、死を超えてなお生を肯定する物語である理由である。

それは「長命な者の孤独」を描くだけでなく、「短命な者が残す愛が、いかにして長命な者を変えるか」という逆方向の影響を描く構造でもある。

フリーレンという長命の存在にとって、永遠は退屈であり、久遠のみが意味を持つ。

「死と愛」の物語全体への射程

- 『葬送のフリーレン』は「葬送」というタイトルからも分かる通り、死者との関係性が全ての基調にあります。

- 「久遠の愛情」は、ただの恋愛の象徴ではなく、

- 仲間への友情

- 師弟の絆

- 民を守った勇者たちへの感謝

といった 人間が死んでも残る思い すべてを包括しています。

- フリーレンの旅は「魔王を倒した後の空白の時間」を埋めるものであり、彼女が「久遠の愛情」に気づくことこそ、物語の到達点。

本作のタイトルが「葬送」であることを思えば、鏡蓮華は単なる恋愛的なモチーフにとどまらず、友情、師弟の絆、仲間への感謝など、あらゆる死者への想いを包括する象徴といえるだろう。

『葬送のフリーレン』は、結局のところ「久遠の愛情」を理解し、継承していく物語である。

結語 ―久遠の祈りと葬送の主題―

「雲の中に眠る精霊」

-dream into the cluods–

「久遠の愛情」とは、終わらない愛ではない。

むしろ、終わりを経てなお残り続ける想い――つまり喪失の中に咲く愛である。

フリーレンが花言葉を知り、ヒンメルが贈ったときの気持ちを自覚したのは、彼が死んで、フェルンたちの世代に継承された後であった。

ヒンメルの愛を、死後にその意味を理解したように、愛は常に「後から」理解される。

その時間の遅延こそ、久遠の証である。

愛は、生きている間に完結しない。

死を経て、記憶となり、言葉となり、他者の中に咲き直す。

その循環の花こそが、鏡蓮華である。

これは「死者の愛が生者を育てる」という物語構造であり、『葬送のフリーレン』が葬送を主題としながらも、生の肯定を描く理由である。

鏡蓮華はその象徴として、

- 蓮華=死と再生の象徴

- 鏡=心の真実を映す象徴

- 久遠=時間を超えた継承

を一つに結ぶ、三位一体の構造を持つ。

鏡蓮華は、鏡として心を映し、蓮として死を超えて咲き、久遠として時間を渡って続く。

『葬送のフリーレン』は、英雄譚の余白に咲いた祈りの物語である。

そして「久遠の愛情」とは、光を放つことをやめた星のように、沈黙の中でなお、誰かの心を照らし続ける“余熱”なのだ。

本作が提示する愛は「永遠の輝き」ではなく、「久遠の祈り」である。

その祈りこそが、死者を弔いながらも歩み続けるフリーレンの旅路を支える“魂の象徴”であり、鏡蓮華はその象徴を最も端的に体現している。

なぜ「鏡蓮華」なのか(再解釈)

- 鏡=「真実を映す」 → フリーレンの心を映す装置。

- 蓮華=「死と再生」 → 死者を弔いながらも生者に受け継がれる感情。

- 蕾/開花=「未熟な愛と完成された愛」。

- これらを合わせると、「鏡蓮華」は フリーレンの心の成長と、死者から生者への継承そのものを象徴するアイテム。

まとめ

「鏡蓮華=久遠の愛情」は、

- ヒンメルのフリーレンへの想い

- フリーレンが死者を悼みながら愛情を理解していく過程

- フェルンとシュタルクが受け継ぐ新しい愛情の形

をつなぐ「軸」になっており、物語全体を貫くテーマそのものです。

『葬送のフリーレン』は結局のところ、

「死者を葬りながらも、残された者がどう生き、どう愛を継いでいくか」

を描く物語であり、その象徴として「鏡蓮華=久遠の愛情」が置かれているのだと思います。

____________________

※1 note「鏡蓮華 久遠の愛情」2023年(https://note.com/chibinataka/n/n1ebed950c21e)参照。

※2 『法華経』「如来寿量品」などにおいて説かれる「久遠仏」の思想に由来。

※3 中村元編『仏教語大辞典』(東京書籍、1981年)による「蓮華」の項。

※4 作中において、フェルンがシュタルクから贈られるブレスレットは「開花した意匠」として描かれる。

※5 デ・ビアス社による広告スローガン “A Diamond is Forever”(1930年代)が、以後「永遠の愛」の象徴として定着した。

人間の寿命と比し、永遠と思えるダイヤモンドの存在感。

フリーレンにとって、宝石は風化するもので、星の輝きすら流星のように儚く、その光に実体があるかもわからない。

少し長持ちする花みたいなものでしょう。

コメント