フィクションキャラクターに対する人々の愛着は、単なる娯楽の範疇を超えて、深い心理学的メカニズムに根ざしています。

特に「葬送のフリーレン」に登場するユーベルというキャラクターは、多くの読者に強烈な印象を与えて思い入れのある存在として注目を集めています。

なぜ一人の架空のキャラクターが、これほど多くの人々の心を捉えるのでしょうか。

本記事では、心理学的な観点からユーベルというキャラクターの魅力を多角的に分析し、その背後にある人間の心理メカニズムを解明していきます。

ユーベルの魅力を心理学的観点から分析するという興味深いテーマについて、以下の重要な概念を詳しく解説します:

- 愛着形成のメカニズム(生涯発達的な安全基地への欲求)

- パラソーシャル関係(一方向的でありながら深い感情的つながりを生む現象)

- 過度な理想化を防ぐ仕組み(適度な不完全さがもたらす健全な愛着)

- ユング的原型論(性別役割を超越した両性具有的魅力)

- 集団帰属欲求(マズローの欲求階層とも関連する根本的な社会的欲求)

愛着形成のメカニズム、自己投影と理想化、共感の二重構造、ユングの原型理論、社会心理学的側面、そして発達心理学的考察まで、幅広い心理学理論を用いてその魅力の源泉を解明しました。

特に注目すべきは、フィクションキャラクターとの「パラソーシャル関係」や、安全な距離感を保ちながらも深い感情的つながりを可能にする特殊な関係性について詳しく解説した点です。

また、ユーベルの持つ絶妙なバランス感覚が、健全な愛着関係の形成を促進していることも重要なポイントとして取り上げました。

これらの心理学理論を通じて、フィクションキャラクターに対する思い入れが単なる娯楽を超えて、人間の根源的な心理的ニーズを満たす重要な機能を持っていることが明らかになります。

愛着形成のメカニズム

フィクションキャラクターとの特殊な関係性

心理学的観点から見ると、ユーベルの魅力には人間の愛着形成メカニズムを巧みに刺激する要素が数多く含まれています。

愛着理論の創始者であるイギリス出身のジョン・ボウルビィが提唱した概念によれば、人間は生涯を通じて安全で安定した関係性を求める本能的な欲求を持っています。

フィクションキャラクターとの関係は、現実の人間関係とは異なる独特の性質を持ちます。

安全な距離感を保ちながらも深い感情的なつながりを感じることができるこの関係性は、現実の人間関係では得られない特別な安心感や満足感を提供します。

ユーベルは、この理想的な関係性を体現するキャラクターとして機能しているのです。

この概念について詳しく解説させていただきます。

愛着理論の基礎概念

ジョン・ボウルビィが提唱した愛着理論によると、人間には生物学的に「愛着システム」と呼ばれる本能的なメカニズムが備わっています。

これは単に幼児期だけの現象ではなく、「ゆりかごから墓場まで」続く生涯発達的なシステムです。

進化心理学的な基盤

この欲求の根源は、人類の進化過程にあります。

私たちの祖先にとって、集団から孤立することは生存の危機を意味していました。

安全な関係性を維持できる個体が生き残り、遺伝子を残してきた結果、現代の私たちにもこの「つながりを求める本能」が強く刻み込まれているのです。

安全基地としての機能

愛着理論における「安全基地」とは、以下のような機能を持つ関係性を指します:

安全の港(Safe Haven)

- 脅威や不安を感じた時に、心理的な避難場所となる

- 慰めや保護を提供してくれる存在

- ストレスや困難な状況での支えとなる

探索の拠点(Secure Base)

- 安心して新しいことに挑戦できる基盤となる

- 失敗しても受け入れてもらえるという信頼感

- 自立的な行動を支援してくれる存在

生涯発達における愛着の変化

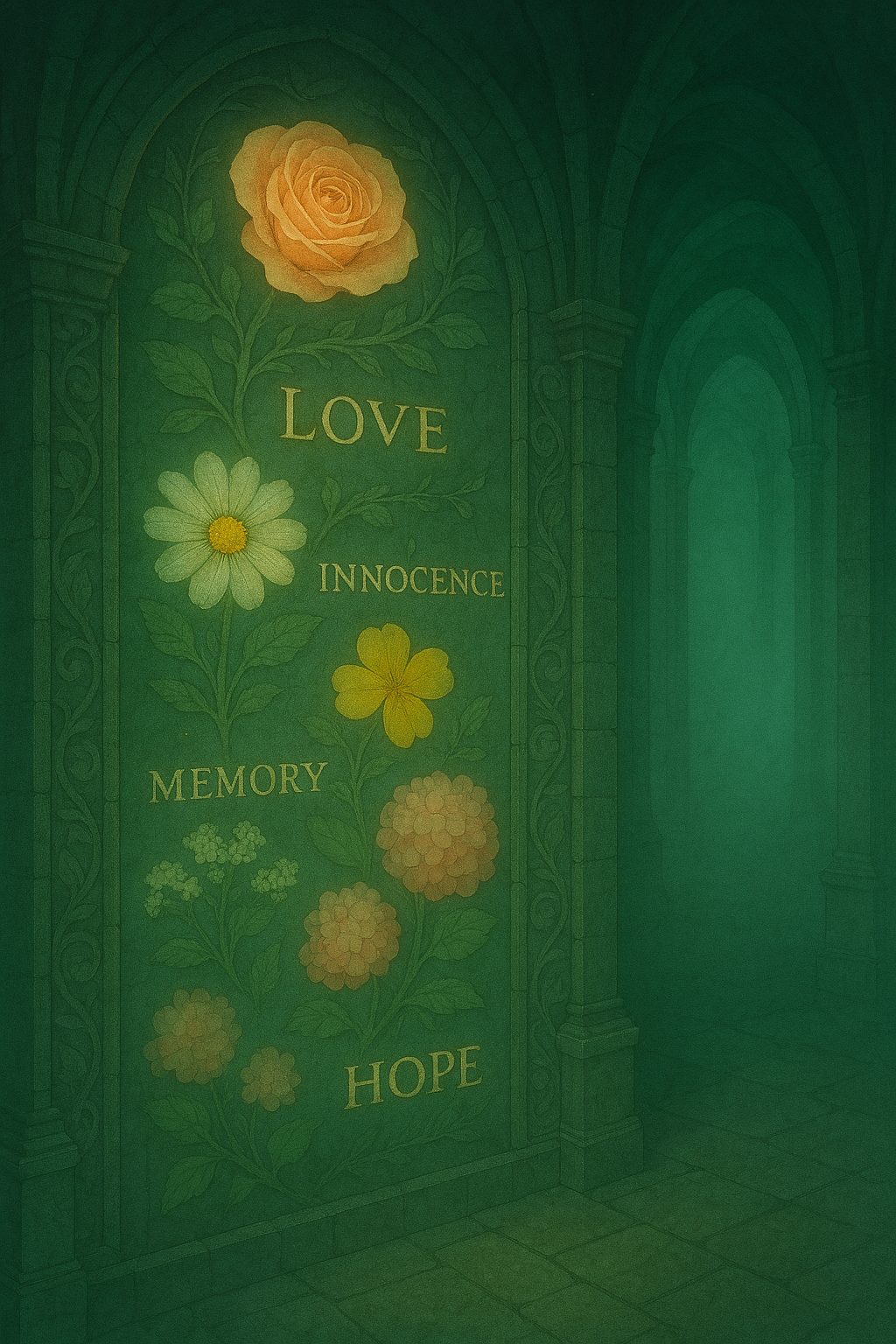

「時の花時計」

-a flower clock-

幼児期(0-2歳)

- 主に養育者(通常は母親)との物理的な近接性を求める

- 分離不安や見知らぬ人への警戒として現れる

児童期・青年期(3-18歳)

- 愛着対象が拡大(友人、教師、恋人など)

- 内的作業モデル(自己と他者についての認知的表象)の形成

成人期

- ロマンティックな関係での愛着パターンの再現

- 子育てを通じた愛着の世代間伝承

高齢期

- 配偶者の喪失などによる愛着関係の再構築

- 継続的なつながりの必要性

現代社会における愛着欲求の課題

社会構造の変化

- 核家族化による愛着対象の限定

- 地域コミュニティの希薄化

- 転勤や進学による関係の断絶

デジタル時代の影響

- SNSによる表面的なつながりの増加

- 対面コミュニケーションの減少

- パラソーシャル関係の重要性の高まり

愛着欲求の満たし方の多様化

現代では、この根本的な欲求を満たす方法が多様化しています:

人間関係

- 家族、友人、恋人との関係

- 職場や学校でのコミュニティ

- 趣味や興味を共有するグループ

代替的愛着対象

- ペット(コンパニオンアニマル)

- フィクションキャラクター

- ブランドや組織への愛着

- 宗教的・精神的な対象

フィクションキャラクターとの関係の特殊性

ユーベルのようなフィクションキャラクターが愛着対象となる理由は、現実の人間関係では得にくい以下の特徴があるからです:

リスクの不存在

- 拒絶される心配がない

- 相手を傷つける恐れがない

- 関係破綻のリスクがない

理想的な一貫性

- キャラクターの本質的な部分は変化しない

- 予測可能な反応パターン

- 安定した関係性の保証

自己調整可能性

- 関わり方を自分でコントロールできる

- 必要な時だけ「会う」ことができる

- 感情的な距離を自由に調整できる

心理的健康への影響

この安全で安定した関係性への欲求が適切に満たされることで:

- 自尊心の向上:受容体験による自己価値感の確立

- 情緒安定:不安やストレスの軽減

- 社会適応:他者との関係構築能力の向上

- 探索行動の促進:新しい挑戦への意欲

逆に、この欲求が慢性的に満たされない場合は、抑うつ、不安障害、対人関係の困難などの心理的問題につながる可能性があります。

つまり、ユーベルのようなキャラクターに感じる愛着は、決して非現実的な逃避ではなく、人間の根本的な心理的欲求を満たす重要な機能を果たしているのです。

これは現代社会において、特に重要な心理的補完機能として働いていると言えるでしょう。

一方向的愛着の心理的メリット

ユーベルとの関係は本質的に一方向的でありながら、読者にとっては双方向的な体験として感じられます。

これは「パラソーシャル関係」と呼ばれる心理学的現象で、メディアを通じて形成される一方的な親近感や愛着を指します。

この関係性の特徴は、拒絶や裏切りのリスクがないことです。

現実の人間関係で経験しがちな不安や恐れを感じることなく、純粋に愛着を形成できるため、多くの人にとって心理的な安全基地として機能します。

パラソーシャル関係の詳細解説

「パラソーシャル関係(Parasocial Relationship)」について、心理学的観点から詳しく解説いたします。

定義と概念の起源

基本的な定義

パラソーシャル関係とは、メディアを通じて形成される一方向的な親近感や愛着関係のことです。

視聴者や読者が、テレビタレント、俳優、小説のキャラクター、YouTuber、VTuberなどに対して、実際には面識がないにも関わらず、まるで親しい友人や恋人のような感情を抱く現象を指します。

学術的起源

この概念は1956年にアメリカの社会心理学者のドナルド・ホートン(Donald Horton)とR・リチャード・ウォール(R. Richard Wohl)によって初めて提唱されました。

当初はテレビという新しいメディアが人々の心理に与える影響を研究する中で発見された現象でした。

パラソーシャル関係の心理学的メカニズム

認知的錯覚の働き

人間の脳は、メディアを通じて繰り返し接触する人物を「知り合い」として認識する傾向があります。

これは「単純接触効果」(ザイアンス効果)と呼ばれる心理現象の応用です。

- 頻繁な接触:定期的にアニメを視聴することで、ユーベルとの「出会い」が蓄積される

- 一貫した人格:キャラクターの性格や行動パターンが一貫していることで、「この人を知っている」という感覚が生まれる

- 予測可能性:相手の反応をある程度予測できることで、親密さの錯覚が生じる

社会的認知の適応的誤作動

人間は進化の過程で、直接的な対面コミュニケーションに最適化された社会的認知能力を発達させました。

しかし、この能力がメディア体験においても同様に作動してしまうため、一方向的な関係を双方向的なものと錯覚してしまいます。

想像的相互作用

視聴者は無意識のうちに、キャラクターとの「会話」や「やり取り」を頭の中でシミュレーションします。

「ユーベルならこう言うだろう」「こんな状況では彼女はどう反応するか」といった想像的な対話が、関係性の実在感を高めます。

パラソーシャル関係の段階的発展

「幻影の守護者」

-a phantom guadian-

第1段階:認知的親近感

- キャラクターの名前、外見、基本的な特徴を覚える

- 「この人は好き/嫌い」という基本的な評価を形成

- まだ一方的な観察に留まる段階

第2段階:情緒的共感

- キャラクターの感情状態に共感するようになる

- 彼らの成功を喜び、困難を心配する

- 感情的な投資が始まる段階

第3段階:想像的親密性

- キャラクターとの「個人的な関係」を想像し始める

- 「もし自分がその世界にいたら」という仮想的な関係を構築

- 一対一の特別な関係性を妄想する段階

第4段階:同一化・統合

- キャラクターの価値観や行動様式を自分に取り入れる

- 「ユーベルのように生きたい」という理想化が起こる

- アイデンティティの一部として統合される段階

パラソーシャル関係の特徴的な性質

非対称性(一方向性)

最も重要な特徴は、関係が本質的に一方向的であることです。

- 視聴者側:強い感情的投資、詳細な知識、継続的な関心

- キャラクター側:視聴者の存在を知らない、反応できない

安全性

現実の人間関係に伴うリスクが存在しません。

- 拒絶の恐怖がない:相手に嫌われる心配がない

- 裏切られる可能性がない:キャラクターは期待を裏切らない

- 関係維持の負担がない:努力や妥協が不要

制御可能性

関係の深度や頻度を自分でコントロールできます。

- 接触頻度の調整:見たい時だけ作品を視聴できる

- 感情的距離の調節:必要に応じて距離を取れる

- 理想化の維持:不都合な側面を無視できる

補完性

現実の人間関係では得られない要素を補完します。

- 理想的な相手:完璧に理解し合える存在として機能

- 無条件の受容感:判断されない安心感

- 永続性:関係が永続的に継続する保証

現代社会におけるパラソーシャル関係の意義

社会的孤立の代償機能

現代社会では、都市化、核家族化、デジタル化により、深い人間関係を築くことが困難になっています。パラソーシャル関係は、この社会的孤立に対する心理的な対処メカニズムとして機能します。

自己探求の安全な場

- アイデンティティ実験:異なる価値観や生き方を安全に探求

- 感情処理:複雑な感情を整理する手助け

- 成長の触媒:新しい視点や考え方との出会い

社会的スキル練習の場

実際の人間関係で応用できるスキルを、リスクなしに練習できる場としても機能します。

パラソーシャル関係の健全性と境界

健全なパラソーシャル関係の特徴

- 現実と虚構の区別ができている

- 現実の人間関係を軽視しない

- 日常生活に支障をきたさない

- 自己成長や学習のきっかけとして活用

注意すべきサイン

個人レベルでの問題行動

- 現実逃避の手段として依存的に利用:日常の問題や責任から逃れるための過度な没入

- 現実の人間関係を避ける理由として使用:対人関係の困難をパラソーシャル関係で代替しようとする傾向

- キャラクターの実在性について混乱:虚構と現実の境界線が曖昧になる認知的混乱

- 日常生活や社会機能に深刻な影響:学業、仕事、基本的な生活維持に支障をきたす状態

社会的問題への発展リスク

パラソーシャル関係が病的な水準に達した場合、以下のような社会的問題に発展する可能性があります:

実在人物に対する場合

- ストーカー行為:声優や俳優への執拗な接触試行、プライバシーの侵害

- 迷惑行為:イベントでの不適切な行動、SNSでの過度なメンション

- 現実関係の混同:一方向的な関係を相互的なものと誤認することによる迷惑行為

架空キャラクターに対する場合

- 関連人物への転移:キャラクターへの感情を声優や作者に向ける不適切な行為

- 作品への過度な要求:自身の理想に合わない展開への攻撃的な反応

- 他のファンとの対立:キャラクター解釈の違いから生じる過激な論争

心理的依存の危険サイン

- 強迫的な消費行動:関連商品の過度な購入、経済的困窮の無視

- 社会的孤立の悪化:パラソーシャル関係を理由とした現実の人間関係からの完全な撤退

- 感情調整の外部依存:キャラクターなしには感情的安定を保てない状態

- 現実認識の歪み:日常生活の出来事をキャラクターとの関係で解釈する傾向

早期発見と対処の重要性

これらの兆候が見られた場合、専門的なカウンセリングや心理的支援を求めることが重要です。

パラソーシャル関係自体は健全な心理現象ですが、過度になると個人の well-being や社会適応に深刻な影響を与える可能性があります。

適切な境界線を維持し、現実の人間関係とのバランスを保つことが、健全なメディア体験の鍵となります。

ユーベルとのパラソーシャル関係の特殊性

ユーベルというキャラクターは、パラソーシャル関係を形成しやすい以下の特徴を持っています:

花言葉の封印

-a corridor with ancient flower language inscriptions on the walls-

複層的な魅力

- 表面的魅力:視覚的デザイン、声優の演技

- 性格的魅力:独特な価値観、予測不可能性

- 深層的魅力:哲学的な問いかけ、存在論的な意味

適度な神秘性

完全に理解できない部分を残すことで、継続的な興味と探求欲を刺激します。

成長可能性

物語の進行とともに変化・成長する要素があり、関係性も動的に発展します。

結論

パラソーシャル関係は、現代社会における重要な心理的現象です。

ユーベルのようなキャラクターとの関係は、単なる娯楽を超えて、人間の根本的な社会的欲求を満たす機能を果たしています。

健全な範囲で活用すれば、自己理解の深化、感情的安定、創造的インスピレーションの源となる貴重な体験となります。

重要なのは、この関係性の性質を理解し、現実と虚構のバランスを保ちながら、自己成長の糧として活用することです。

自己投影と理想化のメカニズム

投影的同一視の働き

多くのファンがユーベルに感じる魅力の一部は、自己投影や理想化の心理メカニズムによるものです。

心理学における「投影的同一視」の概念によれば、人々は自分の感情や願望を他者に投影し、その人物との一体感を感じることで心理的満足を得ます。

ユーベルの持つ特質や行動パターンに、読者が自分自身の理想や願望を重ね合わせることで、より深い感情的な結びつきを感じるようになります。

理想的自己の投影

ユーベルというキャラクターは、多くの人が内心で憧れる「理想的な自己像」の要素を含んでいます。

彼女の持つ独特な価値観、恐れを知らない行動力、そして時として見せる純粋さは、現実の制約に縛られた日常を送る人々にとって、解放的な存在として映ります。

この理想化プロセスは、単なる憧れを超えて、自己実現への欲求を満たす代償的な体験を提供しています。

健全な理想化のバランス

重要なのは、ユーベルの持つ現実的な不完全さが、過度な理想化を防ぎ、健全な愛着関係の形成を促進していることです。

完璧すぎるキャラクターは時として疎外感を生み出しますが、ユーベルの人間味のある欠点や弱さは、読者との距離を適切に保ち、親しみやすさを演出しています。

この絶妙なバランスが、長期間にわたって愛され続ける理由の一つとなっているのです。

「過度な理想化を防ぐ」メカニズムの詳細解説

「過度な理想化を防ぐ」という心理学的概念について、詳しく解説いたします。

理想化とは何か

心理学的定義

理想化(Idealization)とは、対象となる人物や物事を実際以上に完璧で素晴らしいものとして認識する心理的プロセスです。

防衛機制の一つとして、不安や現実の不完全さから自分を守るために無意識に働く場合があります。

理想化の段階

- 選択的注意:対象の良い側面のみに注目

- 情報の歪曲:中立的な情報も肯定的に解釈

- 欠点の否認:明らかな欠点を認識しない、または軽視

- 完璧性の投影:対象を完全無欠の存在として位置づける

過度な理想化の問題点

現実との乖離

過度に理想化された対象は、現実的な基準から大きく逸脱してしまいます。

具体例:完璧すぎるキャラクターの問題

- 一切の欠点がない

- 常に正しい判断をする

- 決して失敗しない

- 感情的な揺れがない

このようなキャラクターは、以下の心理的問題を引き起こします:

疎外感の発生

「手の届かない存在」感覚

- 「自分とは別世界の人」という距離感

- 「こんな完璧な人にはなれない」という諦め

- 自己効力感の低下

比較による劣等感

- 理想化された対象との比較で自己価値が低下

- 「自分は不完全だ」という否定的自己評価

- 抑うつ的な気分の増大

関係性の脆弱性

期待の硬直化

- 対象への期待が非現実的に高くなる

- 少しでも期待に反する要素が現れると激しく失望

- 「理想の崩壊」による関係性の急激な悪化

投影の失敗

- 自分の感情や体験を投影できない

- 共感やアイデンティファイが困難

- 一方的な崇拝に留まる表面的な関係

ユーベルの「適度な不完全さ」の心理学的効果

人間味のある欠点の配置

ユーベルというキャラクターは、以下のような「魅力的な欠点」を持っています:

認知的な偏り

- 独特すぎる価値観による判断の偏り

- 時として他者の気持ちを理解しきれない面

- 合理的すぎる思考による感情的配慮の不足

行動の予測困難性

- 常識にとらわれない突発的な行動

- 時として危険を顧みない無謀さ

- 他者との協調性に欠ける場面

感情表現の未熟さ

- 素直になれない場面

- 複雑な感情の言語化の困難

- 人間関係での不器用さ

「魅力的な欠点」の心理学的機能

これらの欠点は、単なるマイナス要素ではなく、重要な心理学的機能を果たしています:

「月下の回廊」

-a corridor that appears only full moon nights-

共感可能性の向上

- 読者も経験したことがある感情や失敗

- 「自分にも似たところがある」という親近感

- 完璧ではない人間らしさへの安心感

成長可能性の示唆

- 欠点があることで改善や成長の余地を感じる

- 読者自身の成長と重ね合わせることができる

- 「一緒に成長できる」という連帯感

リアリティの担保

- 現実的な人間像としての説得力

- 「実在しうる人物」としての信頼感

- ファンタジーでありながら地に足のついた魅力

バランスの絶妙さ

ユーベルの魅力は、欠点と長所のバランスにあります:

致命的ではない欠点

- 嫌悪感を抱かせない程度の問題

- 愛嬌として受け取れる範囲の不完全さ

- 根本的な人格否定につながらない特徴

補完可能な不足

- 読者の想像力で補える部分の存在

- 「自分が支えてあげたい」という保護欲の喚起

- 相互補完的な関係性の可能性

健全な愛着形成への効果

現実的な期待値の設定

適度な不完全さがあることで、現実的な期待を持つことができます:

- 過度な期待の回避:完璧を求めすぎない

- 失望の予防:予想される範囲内の「がっかり」

- 寛容性の育成:他者の欠点を受け入れる能力

自己受容の促進

不完全なキャラクターとの健全な関係は、自己受容にもつながります:

- 自分の欠点への寛容性:完璧でなくても愛される

- 成長への動機:改善の余地があることの肯定的受容

- 現実的な自己像:理想と現実のバランスの取れた自己認識

対人関係スキルの向上

ユーベルとの想像的関係から学ぶ対人関係のスキル:

- 受容と限界設定のバランス:相手を受け入れつつも境界を保つ

- 期待の調整能力:相手に合わせた現実的な期待

- 感情的知性の発達:複雑な感情への理解と対処

創作技法としての「計算された不完全さ」

意図的な欠点の配置

優れたキャラクター創作では、魅力的な欠点が意図的に配置されます:

共感を呼ぶ弱さ

- 読者が「守ってあげたい」と思う要素

- 強さの中にある脆弱性

- 完璧さの中の人間らしいミス

成長の余地

- 物語を通じて改善されうる特徴

- 読者と一緒に成長できる要素

- 継続的な関心を維持する仕掛け

愛着の深化装置

- 表面的な魅力を超えた深い理解を促す要素

- 長期的な関係性を支える基盤

- 一過性のブームを超えた持続的人気の源泉

結論:健全な愛着関係の基盤

ユーベルの「適度な不完全さ」は、過度な理想化を防ぎ、健全な愛着関係の形成を促進する重要な要素です。

この絶妙なバランスは、読者にとって以下のような心理的利益をもたらします:

- 現実的な関係性の学習:完璧でない相手との健全な関係の築き方

- 自己受容の促進:不完全な自分への寛容性と愛情

- 成長志向の維持:改善への意欲と現状受容のバランス

- 持続的な関心:一過性でない深い愛着の形成

これらの要素が組み合わさることで、ユーベルは単なる理想的なキャラクターを超えて、読者の心理的成長と健康に貢献する「心の友」として機能しているのです。

認知的共感と情緒的共感の二重構造

複層的な共感メカニズム

ユーベルに対する愛着は、認知的共感と情緒的共感の両方のレベルで機能します。

認知的共感とは、相手の立場や考えを理解する能力であり、情緒的共感とは相手の感情を自分のものとして感じる能力です。

ユーベルの行動や発言は、読者の認知的理解を促しながら、同時に感情レベルでの共鳴を引き起こします。

予測可能性と予測不可能性の調和

心理学的に見て、人間は適度な予測可能性と予測不可能性のバランスを好みます。

ユーベルのキャラクター設計は、基本的な価値観や行動原理においては一貫性を保ちつつ、具体的な行動や反応においては適度な驚きを提供します。

この設計により、読者は安心感と興味を同時に抱くことができ、継続的な関心を維持することが可能になります。

アニムス・アニマ理論との関連

ユングの原型理論からの視点

カール・グスタフ・ユングの分析心理学における「アニムス・アニマ」の概念は、ユーベルの魅力を理解する上で重要な示唆を与えます。

アニマは男性の無意識に存在する女性的側面を、アニムスは女性の無意識に存在する男性的側面を表します。

ユーベルというキャラクターは、伝統的な性別役割を超越した特質を持ち、多様な読者の無意識的な原型に訴えかける要素を含んでいます。

集合的無意識への訴求

ユーベルの持つ神秘的で時として残酷な側面は、人間の集合的無意識に眠る原始的な力への憧れを刺激します。

現代社会で抑圧されがちな本能的な欲求や衝動を、安全な形で体験させてくれる存在として、ユーベルは機能しているのです。

ユーベルの性別役割超越性とユング的原型の詳細解析

「伝統的な性別役割を超越した特質」について、ユング心理学の観点から詳しく解説いたします。

赦しを拒んだもう一人の巡礼者との邂逅

-an encounter with another pilgrim who refused forgiveness-

ユングの原型理論の基礎

アニムス・アニマの基本概念

カール・ユングによると、人間の無意識には以下の対概念が存在します:

アニマ(Anima)

- 男性の無意識に存在する女性的側面

- 感情、直感、創造性、受容性などを司る

- 男性が女性に投影する理想像の源泉

アニムス(Animus)

- 女性の無意識に存在する男性的側面

- 論理、意志、行動力、判断力などを司る

- 女性が男性に投影する理想像の源泉

集合的無意識の働き

これらの原型は個人の経験を超えた「集合的無意識」に属し、人類共通の心理的パターンとして機能します。

現代では、これらの概念は生物学的性別に固定されるものではなく、すべての人間が持つ心理的な両極性として理解されています。

ユーベルの両性具有的特質

「男性的」とされる特質

論理性と合理性

- 感情に左右されない冷静な判断力

- 客観的な分析能力

- 効率を重視した行動選択

行動力と決断力

- 迷いのない果敢な行動

- リーダーシップを発揮する場面

- 危険を恐れない勇敢さ

独立性と自律性

- 他者に依存しない自立した姿勢

- 自分の信念を貫く強い意志

- 権威に屈しない反骨精神

競争性と達成志向

- 目標に向かって邁進する意欲

- 困難を乗り越える粘り強さ

- 勝利への強いこだわり

「女性的」とされる特質

直感性と洞察力

- 理論では説明できない鋭い勘

- 本質を見抜く深い洞察

- 非言語的な情報への敏感さ

共感性と包容力

- 他者の感情への理解と配慮

- 弱者への自然な保護本能

- 仲間への深い愛情と忠誠心

創造性と芸術的センス

- 美的感覚の鋭さ

- 独創的な発想力

- 表現力の豊かさ

情緒性と表現力

- 感情の豊かな表現

- 繊細な心の動きの表出

- 人間関係における感情的知性

両極の統合

ユーベルの魅力は、これらの一見矛盾する特質が一人の人格の中で調和的に統合されていることにあります。

戦闘時の冷徹さと日常の温かさ

- 戦いでは合理的で冷静な判断を下す

- 仲間に対しては深い愛情と配慮を示す

- 状況に応じて使い分ける高い適応性

強さの中の脆弱性

- 圧倒的な実力を持ちながら、感情的な傷つきやすさも併せ持つ

- 無敵に見えて、実は孤独感や不安を抱えている

- 完璧に見えて、人間らしい弱さも垣間見せる

読者の心理的投影メカニズム

男性読者への訴求

アニマ投影の対象として 男性読者は、ユーベルの以下の側面に無意識的に惹かれます:

- 理想的な女性像:強さと美しさを兼ね備えた存在

- 感情的な補完:自分にない感情的豊かさや直感力

- 保護欲の対象:強く見えても守ってあげたい存在

- 精神的な導き手:人生の方向性を示してくれる存在

同時に同性的な憧れも ユーベルの「男性的」特質に対して:

- 理想的な自己像:なりたい自分の投影

- 能力への憧れ:持ちたい力や決断力

- 生き方のモデル:参考にしたい価値観や行動様式

女性読者への訴求

アニムス投影の対象として 女性読者は、ユーベルの以下の側面に共鳴します:

- 内なる男性性の体現:自分の中の強さや決断力の象徴

- 社会的制約からの解放:伝統的女性像を超えた生き方

- 自立した女性像:依存しない強い女性のロールモデル

- 知的な魅力:論理性と直感性を併せ持つ理想像

同性としての共感も ユーベルの「女性的」特質に対して:

- 感情的な共鳴:似たような感情体験への共感

- 美的感覚の共有:美しさや繊細さへの理解

- 関係性の重視:人間関係における感情的知性

LGBTQ+読者への特別な意味

性別二元論を超えた存在

- 固定的な性役割にとらわれない自由さ

- 多様な性自認・性表現の可能性の体現

- アイデンティティの流動性と複雑さの表現

ジェンダー・フルイディティの象徴

- 状況に応じて異なる側面を見せる柔軟性

- 社会的期待に縛られない自己表現

- 内面の多面性の肯定的な描写

現代社会における意義

従来の性別役割観への挑戦

ステレオタイプの解体

- 「女性は感情的、男性は論理的」という固定観念の打破

- 「強い女性」「優しい男性」の肯定的描写

- 多様な人間像の提示

新しい理想像の提示

- 性別に関係なく、完全な人間として成長する可能性

- バランスの取れた人格の魅力

- 制約のない自己実現の道筋

現代人の心理的ニーズへの応答

統合された人格への憧れ 現代社会では、以下のような統合的な能力が求められます:

- 感情的知性と論理的思考の両立

- 競争力と協調性のバランス

- 独立性と関係性の調和

- 強さと優しさの共存

ユーベルは、これらの現代的な理想を体現したキャラクターとして機能しています。

性別役割の重圧からの解放

- 「男らしさ」「女らしさ」の押し付けからの自由

- 自分らしい生き方の探求

- 多面的な自己の受容

心理学的効果と影響

花冠が咲いた瞬間、世界に起こる変化

-the moment a flower crown blooms, causing changes in the world-

自己受容の促進

内なる多面性の認識

- 自分の中にも様々な側面があることの理解

- 矛盾する感情や欲求の正常性の認識

- 完璧でない自分への寛容性

統合への動機

- バラバラな自己の側面を統合したい欲求

- より完全な人間になりたい願望

- 自己実現への意欲の向上

対人関係の改善

他者理解の深化

- 人間の複雑性への理解

- 表面的な判断を超えた深い洞察

- 多様性への寛容と受容

関係性の質的向上

- 相手の多面性を認める関係

- 固定的な役割期待からの解放

- より柔軟で創造的な関係性の構築

創造性と自己表現の促進

表現の自由度向上

- 社会的制約に縛られない自己表現

- 創造的な活動への意欲

- 個性の発揮への勇気

新しい可能性の発見

- 未知の自己側面の探求

- 新しい能力や才能の開発

- 人生の選択肢の拡大

結論:原型的魅力の普遍性

ユーベルの「伝統的な性別役割を超越した特質」は、現代社会に生きる多様な読者の深層心理に響く普遍的な魅力を持っています。

彼女は、男性性と女性性の統合された理想像として、読者一人ひとりの「完全な自己」への憧れを刺激し、自己実現への道筋を示す象徴的存在として機能しているのです。

この原型的な魅力こそが、ユーベルが単なる娯楽キャラクターを超えて、多くの人々の心の深い部分に根ざした愛着の対象となっている理由なのです。

社会心理学的側面

社会的アイデンティティの補完

現代社会において、多くの人々は社会的な役割や期待に縛られ、本来の自己を表現する機会を失いがちです。

ユーベルというキャラクターは、そうした社会的制約から自由な存在として描かれており、読者にとって「もう一つの可能性」を表現する象徴的な存在となっています。

集団帰属欲求の充足

ユーベルを愛好するファンコミュニティへの参加は、社会心理学における「集団帰属欲求」を満たす機能も果たしています。

共通の関心を持つ人々との繋がりは、現実世界での孤立感や疎外感を軽減し、心理的安定をもたらします。

集団帰属欲求の詳細解説

「集団帰属欲求」について、社会心理学の観点から詳しく解説いたします。

集団帰属欲求の基本概念

心理学的定義

集団帰属欲求(Need to Belong)とは、他者とのつながりを求め、特定の集団やコミュニティの一員として受け入れられたいという、人間の根本的な心理的欲求です。

この概念は1995年に社会心理学者のロイ・バウマイスター(Roy Baumeister)とマーク・リアリー(Mark Leary)によって体系化されました。

この欲求は、アブラハム・マズロー(Abraham Maslow)が1943年に提唱した欲求5段階説における「社会的欲求」(第3段階)と密接に関連しています。

マズローの理論では、この段階は「帰属欲求」や「所属と愛情の欲求」とも呼ばれ、生理的欲求と安全の欲求が満たされた後に現れる重要な心理的欲求として位置づけられています。

マズローによれば、人間は愛情、愛着、所属感を求め、家族、友情、親密な関係、そして様々な社会集団の一員として受け入れられることを強く望むとされています。

進化心理学的基盤

この欲求の起源は、人類の進化過程にあります:

生存戦略としての集団形成

- 個体単独では生存困難な環境での適応戦略

- 食料確保、外敵からの防御、子育てなどの共同作業

- 情報共有による生存確率の向上

社会的動物としての本能

- 集団から排除されることは生存の危機を意味

- 孤立への恐怖は生物学的に刻み込まれた反応

- 所属への欲求は本能的な安全保障システム

集団帰属欲求の心理学的特徴

普遍性と必然性

文化を超えた普遍的現象

- あらゆる文化、社会に見られる現象

- 年齢、性別、社会的地位に関係なく存在

- 人間の基本的欲求階層の重要な一部

生理学的な基盤

- オキシトシン(愛着ホルモン)の分泌

- セロトニン(幸福ホルモン)レベルの向上

- ストレスホルモン(コルチゾール)の減少

多層的な構造

集団帰属欲求は、複数のレベルで機能します:

第一次集団(Primary Groups)

- 家族、親友など親密な関係

- 深い感情的結びつき

- 個人的なアイデンティティの基盤

第二次集団(Secondary Groups)

- 職場、学校、趣味のサークルなど

- 特定の目的や機能を持つ集団

- 社会的役割とステータスの提供

参照集団(Reference Groups)

- 憧れや理想とする集団

- 行動や価値観の指針となる集団

- アイデンティティ形成に影響

象徴的集団(Symbolic Groups)

- ファンコミュニティ、思想的集団など

- 物理的接触がなくても精神的つながりを感じる

- 共通のシンボルや価値観で結ばれる

ユーベルファンコミュニティと集団帰属欲求

」と呼ばれる神木が立っている-a-sacred-tree-called-Tear-Tree-standing-deep-in-the-forest-.png)

森の奥深く「涙樹(るいじゅ)」と呼ばれる神木が立っている

-a sacred tree called ‘Tear Tree’ standing deep in the forest-

共通アイデンティティの形成

共有された関心事

- ユーベルというキャラクターへの愛着

- 作品「葬送のフリーレン」への熱意

- キャラクター分析や考察への興味

内集団の境界線

- 「ユーベルファン」という明確なアイデンティティ

- 他のキャラクターファンとの区別

- 専門的な知識や理解による優越感

集団固有の言語と文化

- ファン特有の用語や表現

- 内輪ネタや共通理解

- 集団内でのみ通用するコミュニケーションスタイル

社会的承認と自尊心の向上

相互承認システム

- 同じ趣味を持つ他者からの理解と受容

- 自分の感情や考えの正当化

- 「変わった趣味」への不安の軽減

専門性による地位獲得

- キャラクター知識の豊富さによる尊敬

- 考察や分析能力による評価

- コミュニティ内での影響力の獲得

創作活動による貢献

- ファンアート、小説、考察記事の制作

- コミュニティへの貢献による満足感

- 他者からの感謝や称賛の獲得

感情的支援と共感の提供

共通体験の共有

- キャラクターへの愛着体験の共有

- 作品の展開への同じような反応

- 理解されにくい感情の相互理解

感情的カタルシス

- 思いを語る場の提供

- 同じ感情を抱く仲間との出会い

- 孤独感からの解放

相互支援ネットワーク

- 困難な時期での精神的支援

- 現実の問題への助言や励まし

- 長期的な友情関係の発展

現代社会における集団帰属欲求の変化

従来の共同体の衰退

地域コミュニティの希薄化

- 都市化による近隣関係の希薄化

- 転居の頻繁化による長期的関係の困難

- 個人主義的価値観の浸透

職場コミュニティの不安定化

- 雇用の流動化による帰属意識の低下

- リモートワークによる同僚関係の希薄化

- 競争社会における信頼関係の構築困難

家族形態の変化

- 核家族化、単身世帯の増加

- 世代間の価値観の相違

- 家族内コミュニケーションの減少

新しい帰属先の模索

趣味・関心による結合

- 従来の地縁・血縁を超えた結びつき

- より専門的で深い共通理解

- 選択的で意図的な関係形成

デジタル・コミュニティの発達

- オンライン上での24時間アクセス可能な関係

- 地理的制約を超えた広範囲な繋がり

- 匿名性による本音の表出

一時的・流動的な帰属

- 固定的でない柔軟な関係性

- 必要に応じて参加・離脱できる自由度

- 複数のコミュニティへの同時所属

集団帰属欲求が満たされることの心理的効果

精神的健康の向上

孤独感の軽減

- 社会的孤立による抑うつリスクの低下

- 自殺念慮の減少

- 全般的な生活満足度の向上

ストレス耐性の向上

- 社会的支援による困難への対処能力向上

- 問題解決のための情報や助言の入手

- 感情的負担の分散と軽減

自己効力感の向上

- 集団内での役割や貢献による達成感

- 他者からの評価による自信の向上

- 新しい挑戦への意欲の増大

認知機能への積極的影響

社会的認知能力の発達

- 他者の立場を理解する能力の向上

- 複雑な人間関係の理解力向上

- コミュニケーション能力の発達

学習意欲の向上

- 共通の関心事についての知識欲

- 他者に認められたい動機による学習促進

- 集団内での情報交換による学習効率向上

創造性の刺激

- 他者との相互作用による新しいアイデア

- 多様な視点との出会いによる発想の拡大

- 表現活動への動機と機会の提供

健全な集団帰属と注意すべき点

健全な集団帰属の特徴

開放的で包容的

- 新しいメンバーを歓迎する雰囲気

- 多様な意見や表現を受け入れる寛容さ

- 批判的思考と建設的議論の奨励

個人の自律性の尊重

- 集団への過度な依存を強要しない

- 個人的な価値観や判断の尊重

- 離脱の自由の保障

建設的な活動の促進

- メンバーの成長や学習を支援

- 創造的で前向きな活動の奨励

- 外部社会への積極的な貢献

注意すべき集団帰属の形態

排他的・攻撃的集団

- 他集団への敵意や攻撃性

- 内集団バイアスの極端化

- 異質な存在への不寛容

過度な同調圧力

- 個人の意見や感情の抑圧

- 集団思考による批判力の低下

- 盲目的な服従の要求

現実逃避的集団

- 社会的責任や現実問題の回避

- 非生産的な活動への過度な没頭

- 個人的成長の阻害

ファンコミュニティとしての理想的な形

相互尊重に基づく関係

多様性の受容

- 異なる解釈や感じ方の尊重

- 年齢、性別、背景の違いを超えた交流

- 初心者から上級者まで包含する環境

建設的な議論文化

- 異なる意見に対する敬意

- 根拠に基づいた論理的討論

- 感情的対立を避ける成熟したコミュニケーション

成長促進的な環境

学習機会の提供

- 作品理解の深化

- 創作技能の向上支援

- 関連分野の知識拡大

社会性の発達

- リアルな人間関係への橋渡し

- 社会的スキルの練習場

- 責任感と協調性の育成

結論:現代社会における集団帰属欲求の重要性

ユーベルファンコミュニティへの参加は、現代社会で希薄化しがちな集団帰属欲求を満たす重要な機能を果たしています。

この欲求の充足は、個人の精神的健康、社会的スキルの向上、創造性の発達に大きく寄与します。

重要なのは、健全で建設的な集団帰属の形を維持し、排他性や過度な依存を避けながら、相互成長を促進する環境を構築することです。

そうした理想的なコミュニティにおいて、ユーベルという共通の愛着対象は、多様な個人を結びつける象徴的な存在として、現代人の心理的ニーズを満たす重要な役割を担っているのです。

発達心理学的考察

「芽吹きの瞬間」

-the moment a magical sprout emerges-

青年期の心理的課題との共鳴

特に思春期から青年期にかけての読者にとって、ユーベルは重要な心理的意味を持ちます。

この時期の心理的課題である「アイデンティティの確立」や「自律性の獲得」において、ユーベルの生き方は一つのモデルとして機能します。

彼女の自己決定的な行動様式は、読者の自立への欲求を刺激し、成長の動機となります。

道徳的発達への影響

ユーベルの複雑な道徳観は、読者の道徳的思考の発達にも影響を与えます。

単純な善悪二元論を超えた倫理観の提示は、読者に深い思考を促し、より成熟した価値判断能力の形成に寄与しています。

結論:心理学が明かす普遍的魅力

ユーベルというキャラクターの魅力は、単なる表面的な特徴や設定の巧妙さを超えて、人間の深層心理に働きかける複数のメカニズムによって支えられています。

愛着形成、自己投影、共感、原型的訴求、社会的帰属欲求の充足など、心理学の様々な領域にわたる理論が、その魅力の構造を説明しています。

このような多層的な心理学的基盤があるからこそ、ユーベルは単なる一時的な人気キャラクターを超えて、多くの人々の心に深く根ざした存在となっているのです。

フィクションキャラクターに対する愛着は、決して非現実的な逃避ではなく、人間の根源的な心理的欲求を満たす重要な体験であることが、心理学的分析によって明らかになったのです。

今後も、このような心理学的視点からのキャラクター分析は、創作活動や人間理解の深化において、重要な示唆を与え続けることでしょう。

ユーベルの魅力は、人間の心の奥深さと複雑さを映し出す鏡として、私たちに多くのことを教えてくれているのです。

ユーベルから元気をもらって、明るい未来を夢に描きましょう。

コメント