本稿では、『葬送のフリーレン』という現代作品を通じて、人間の記憶と継承という普遍的テーマについて考察します。

特に「語られぬ想い」への眼差しが、いかに文学的・宗教学的な意味を持つかを探究します。

なぜこのテーマが重要なのでしょうか。

人間の営みは、「語られる」顕著なものと、「語られぬ」消えゆくものによって構成されているからです。

文学や神話の裏側には、語られることのない無数の声が風と共に消え去っています。

それらは民衆の思い、時代を織りなす糸です。

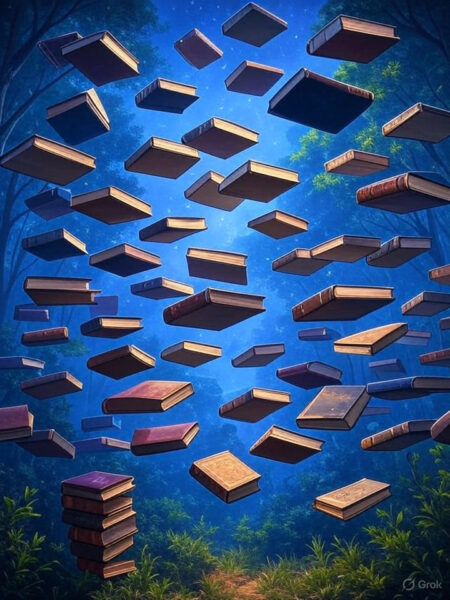

作中で描かれる魔法は、単なる超常的な力ではありません。

それは祈りや願いが結晶化した「言葉の器」として表現されており、呪文が唱えられる瞬間に効果を発揮しながらも、言葉自体は風に溶けて消えていきます。

この「一瞬性」こそが、忘却と継承の本質を示唆しています。

この構造は、口承文学や民俗信仰にも共通して見られます。

民謡や祭祀の言葉は、記録されるよりもその場限りの祈りとして機能してきました。

宗教学者ミルチャ・エリアーデの神話研究が示すように、人類は古来より「語られぬ想い」を象徴化し、伝承や儀式の形で継承してきました。

エリアーデは神話を「聖なる起源の物語」として捉え、それを通じて人々が原初の聖なる時間に回帰できると考えました。

『葬送のフリーレン』における呪文の扱いは、この系譜の現代的表現といえるでしょう。

作中でフリーレンが呪文を拾い集める行為は、エリアーデの視点で解釈すると、「忘れられた祈りを再び聖なる時間へ呼び戻す役割」を担っているのです。

継承とは、知識や技術の伝達にとどまりません。

それは「誰かの生きた証を、自分の中に灯す行為」です。

語られぬ声を拾い集めることは、文学的にも宗教的にも普遍的な営みであり、忘却と継承のあわいに宿る人間存在の真実を照らし出すものです。

語られぬ想いへの眼差し

作中の魔法は、単なる超常的な力ではなく、祈りや願いが結晶化した「言葉の器」として描かれている。

呪文が唱えられるとき、その効果は目に見えるが、言葉自体は風に溶け、記録されることなく消えていく。

この「一瞬性」こそ、忘却と継承の本質を示唆する。

同様の構造は、口承文学や民俗信仰にも見られる。

たとえば民謡や祭祀の言葉は、記録されるよりもその場限りの祈りとして機能してきた。

ここに「語られぬ想い」をどう捉えるかという重要な問題がある。

象徴的な表現とその意味

本稿では便宜上、いくつかの「架空の呪文」を例として取り上げたい。

これらは作品の設定を借りた二次創作ではなく、「象徴的なモデル」として提示するものである。

- 炎の呪文は、寒さを越えようとした人間の願いの象徴

- 癒しの呪文は、病に寄り添う祈りの象徴

- 防御の呪文は、愛する者を守ろうとした行為の象徴

これらは英雄譚に刻まれるものではないが、確かに人間の生活を支えた営みの痕跡である。

記憶と継承の思想

ユング心理学における「集合的無意識」や、エリアーデの神話研究 が示すように、人類は古来より「語られぬ想い」を象徴化し、伝承や儀式の形で継承してきた。

『葬送のフリーレン』に見られる呪文の扱いは、その系譜の現代的表現といえるだろう。

継承とは、知識や技術の伝達にとどまらない。

それは「誰かの生きた証を、自分の中に灯す行為」である。

語られぬ声を拾い集めることは、文学的にも宗教的にも普遍的な営みといえる。

たとえば「フリーレンが呪文を拾い集める行為」を、エリアーデの視点で言い換えると――

- 呪文は「瞬間に生まれ、消える祈り」= 儀式的言葉の象徴

- フリーレンは「忘れられた祈りを再び聖なる時間へ呼び戻す役割」を担う

- これは「永遠回帰」や「神話的再現」に近い意味を持つ

エリアーデ神話研究の特徴

ルーマニア出身の ミルチャ・エリアーデ(Mircea Eliade, 1907–1986)は20世紀を代表する宗教学者で、 宗教や神話の普遍的な構造に関する研究のことを指します。

彼の神話研究は以下のような特徴を持っています。

神話を「聖なる時間」の物語とみる

- 人間の世界には「聖なる領域(神話的・儀式的時間空間)」と「日常的な俗なる領域」がある、と区別しました。

- 神話は単なる古代人の作り話ではなく、「聖なる起源の物語」とされる。

- たとえば創世神話や英雄神話は、人々が「世界がどう始まったか」「秩序がどう成立したか」を語り直す場であり、それを聞き、再演することで、聖なる時代へ回帰できると考えられる。

「永劫回帰」(the eternal return)

- 神話的行為や儀礼を行うと、人々は「最初の出来事(起源の物語)」に戻り、その力を再び得る。

- つまり、神話を生きることは、歴史的な現在を超え、原初の聖なる時間に同化することを意味する。

神話と儀礼の関係

- 神話は語られるだけでなく、儀礼によって再現される。

- 収穫祭・成人儀礼・祭祀などは「最初の神々の行為」を繰り返すもので、共同体を聖なる秩序に結び直す働きを持つ。

普遍的構造への関心

- エリアーデは「世界各地の神話や儀礼に共通する構造」を探った。

- 神話を歴史的・地域的に限定されたものではなく、人間の根源的な宗教体験の表現として普遍的に捉える。

- 神話はただの物語ではなく、人間が世界や生の意味を理解するための「象徴体系」であると考えました。

エリアーデとユングの「アーキタイプ」の研究を比較

エリアーデは直接的にはユングの「アーキタイプ」概念を採用していません。

より重要なのは、エリアーデは「アーキタイプ」という用語を使いませんでした。

概念の誤解

エリアーデとユングの概念は似ているようで異なります:

ユングのアーキタイプ

- 人間の無意識(集合的無意識)に存在する心理的パターン

- 心理学的概念

エリアーデの概念

- 「原型」(prototype)や「範型」(paradigm)

- 神話や宗教における根源的なモデルやパターン

- 宗教現象学的概念

「原型的モデル」と「象徴」

ミルチャ・エリアーデは、宗教現象学の立場から、人類の宗教体験に共通する原型的なモデルやパターンを研究しました。

- 火・水・樹木・石などの自然物が、文化を超えて「生命」「浄化」「宇宙軸」「聖なる中心」などの象徴性を持つことを指摘

- こうした宗教的象徴の比較研究を通じて、人間の宗教体験の本質的構造を明らかにしようとしました

エリアーデはユングから影響を受けた部分もありますが、「アーキタイプ」概念の研究者ではなく、宗教現象の普遍的構造を探求した比較宗教学者・宗教現象学者として理解するのが正確です。

主な批判点

こうしたエリアーデの比較宗教学的手法は、厳密な歴史学的方法から逸脱し、神学に近接しているという批判も受けました。

- 歴史性の軽視:時代や地域の特殊性を無視して普遍的パターンを強調

- 方法論的問題:直観的・解釈的なアプローチ、神学的・哲学的思索に近い方法論

- 比較の恣意性:異なる文化圏の宗教現象を、表面的な類似性から本質的な同一性を導出

つまり、個別の宗教現象の歴史的生成過程よりも、普遍的なパターンに重きを置いているという指摘です。

これらの批判は、宗教研究における歴史的厳密性と現象学的洞察のバランスをめぐる重要な学術的議論を提起しました。

エリアーデの功績を認めつつも、より実証的で文脈に敏感な研究方法の必要性が指摘されています。

歴史学として批判を受けましたが、神学的には評価されている?歴史学に広げればさらに上に行けるのでしょう。

おわりに

「風に溶ける言葉」とは、消えていく祈りの象徴である。

しかし、それを拾い集めるまなざしがある限り、忘却は完全ではない。

『葬送のフリーレン』という物語を入り口にして見えてくるのは、忘却と継承のあわいに宿る人間存在の真実である。

※「風に溶ける」という表現での魔法の一過性と、それを「拾い集める」こと、その間のファンタジーとは。

呪文という言葉の器に宿る記憶と、語られぬ魔法の余韻を描いています。

※関連記事もあわせてご覧ください

コメント